- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

メニューに戻る

-

メニューに戻る

- 店舗情報

商品番号:1559916

(税込)

(税込)

【 仕入れ担当 中村より 】

またひとつ、終わりを告げる日本の伝統技。

井上久人氏。80歳をこえられた現在、

世に素晴らしい作品を残し続けた井上氏は、

残念ながら引退されたそうです。

機械織にはない手織りのぬくもり、しなやかさ、ハリ…

伝統工芸士・井上久人氏が、この道ひとすじに培われた技で、

心を込めて織り上げた特選品をご紹介致します。

もちろん現品限りでございます。

どうぞお見逃しなく!

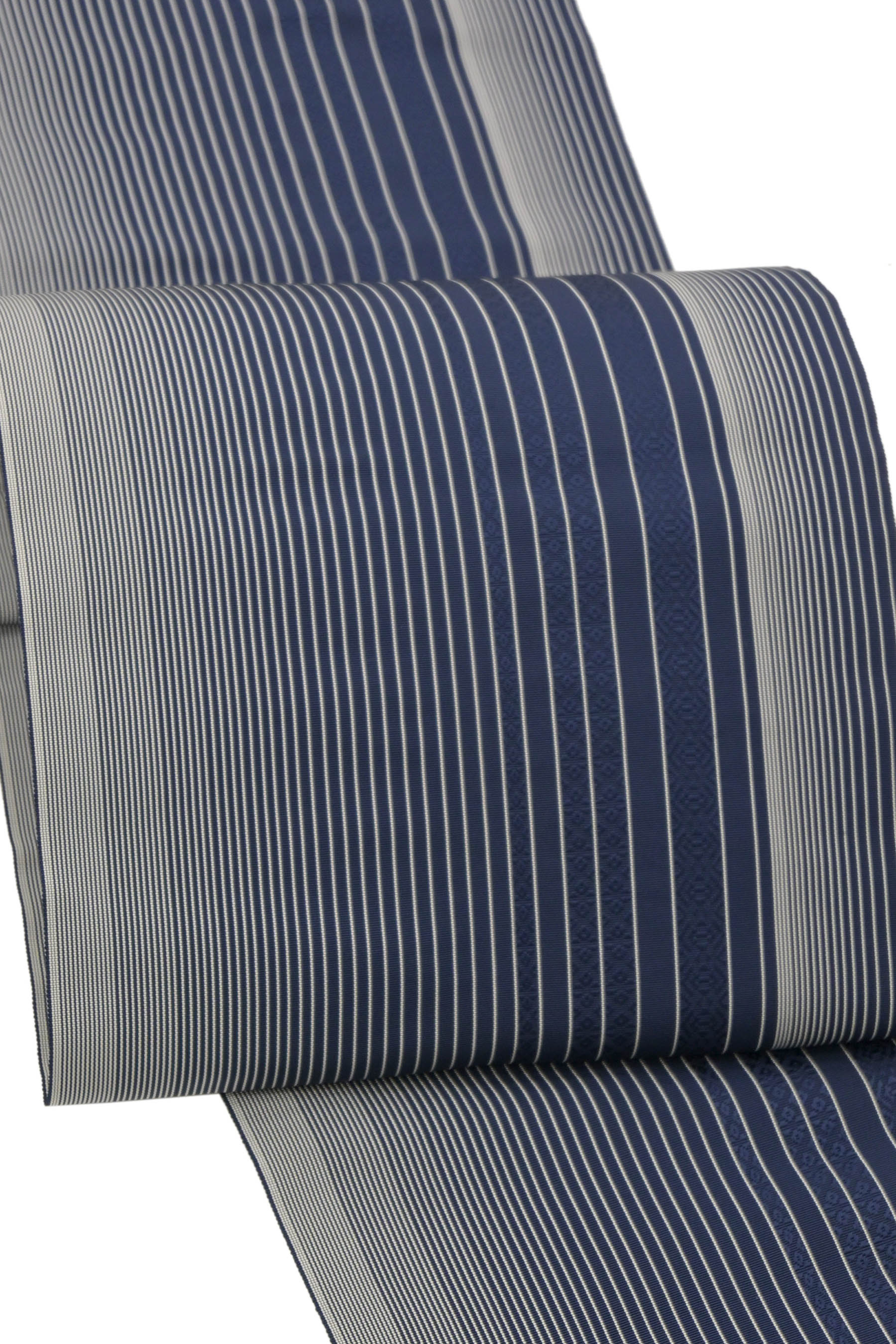

【 色・柄 】

手織りと織機の違いはなんなのか。

まず圧倒的に打ち込みの回数が違います。

織機であれば緯糸を通す器具、杼(シャトル)が一度通るごとに緯糸を筬で手前に打ち込み、織り上げていきます。

この筬で打ち込む回数が織機は一回に対し、手織りの場合は、織機と織手が一体となり、自ら杼を一度通すごとに緯糸を筬で約六回、

「カカン、カン、カン、カン、カン!」といったリズムで、実に力強く打ち込むのです。

その差は締めるごとに出てくるといいます。

手織りの博多八寸帯は、いついつまでも、そのしっかりとしたシャリ感、絹なり、

風合いが損なわれることなくお締めいただけます。

しなやかなハリのある博多織特有の打ち込みの帯地。

深い紺色を基調として

独鈷文を込めた変り縞献上模様が織りなされました。

伝統の美しい文様を忘れずに、洗練されたデザインは、

豊かな品格を演出してくれます。

【 商品の状態 】

中古品として仕入れてまいりましたが、

大切に保存されていたのでしょう、美品でございます!

お手元で現品を確認の上、お値打ちにお召しくださいませ!

【 博多織について 】

経済大臣指定伝統的工芸品(1976年6月14日指定)

鎌倉時代、中国(南宋)へ渡った商人の

満田弥三右衛門が考案し、その子孫が改良工夫して

博多に広めたとされる。

博多織による帯を筑前黒田藩の初代藩主・黒田長政が

江戸時代に幕府に献上したことで広く認知された。

これによりその図柄には献上柄と名がついた。

現在の博多織の献上柄には厄除け、子孫繁栄、

家内安全の願いが込められている。

1本の帯を作るのに7000~15000本もの経糸を使うため

柔らかくてコシのある地風である。

糸の密度が高いので締める時にキュッキュッという

「絹鳴り」と呼ばれる独特の音色がする。

絹100%・金属糸風繊維除く

長さ約3.7m

柄付け:全通柄

◆最適な着用時期 9月の単衣から翌6月までの単衣、袷(あわせ)の時期

◆店長おすすめ着用年齢 ご着用年齢は問いません

◆着用シーン 和のお稽古、芸術鑑賞、観劇、ご友人との気軽なお食事 など

◆あわせる着物 色無地、小紋、御召 など

※仕立て上がった状態で保管されておりましたので、折りたたみシワがついております。この点をご了解くださいませ。