- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

メニューに戻る

-

メニューに戻る

- 店舗情報

商品番号:1542818

(税込)

【 仕入れ担当 渡辺より 】

明治、大正、昭和から平成にかけて…

数多くの染色作家の中でも抜きん出たその表現力。

友禅ファンの方ならばご存知、

人間国宝 故:森口華弘氏の図案を織り上げた

上品な面持ちの綴れ八寸帯のご紹介です!

すっきりと品良く…かつ、氏の洗練された雰囲気をしっかりと感じていただけるお品。

もはや反物でご紹介できる機会はほぼないでしょう…

今は亡き名匠の作品が時代を超えて愛され、作品が受け継がれていく…

お着物ならではの素晴らしさを感じるとともに、

このような出会いがあるのもリユース品の楽しの一つですよね!

もちろんのころ現品限り、探して見つかるようなお品ではございません!

こういった希少な作品は昨今本当にお目にかかれなくなっておりますし、

その分、どんどん価値も上がっております!

こうして出会えたのも何かのご縁…

お目に留まりましたら是非ともお見逃しなく!

【 お色柄 】

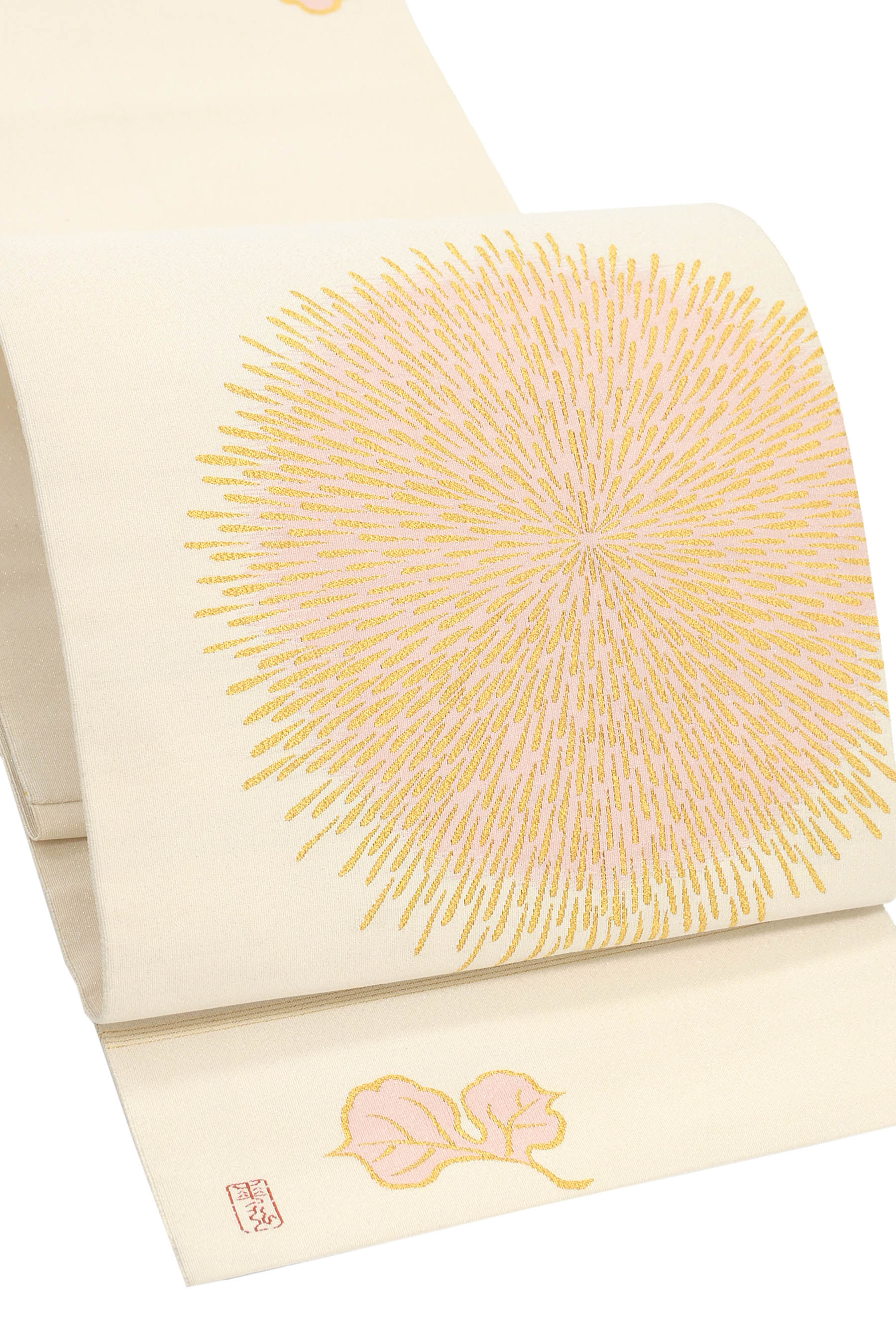

しなやか、かつ密に織り込まれた帯地。

爽やかな白地に銀糸を織り混ぜて、光の所作で上品に煌めきます。

そして、お太鼓に織り描き出された、華弘氏らしさのある一輪の菊花。

ほんのりと薄桃色の背景を添えております。

帯姿にしたときの計算された美しさをかもしだす構図。

どなたもが思わず振り返る、心惹き付ける魅力がございます。

【 商品の状態 】

うっすらとと着用シワはございますが、

中古品としてはおおむね良好な状態でございます。

※お届け前にプレス加工をサービスしますので、

お届けに10日ほどお日にちを頂戴いたします。

【 森口華弘(重要無形文化財保持者)について 】

本名:森口平七郎

【 生年・認定年・享年 】

1909年(明治42年)12月10日生

1967年(昭和42年)重要無形文化財「友禅」の保持者に認定

2008年(平成20年)2月20日没 98歳

母の従兄である坂田徳三郎の紹介で

友禅師・三代中川華邨に師事し、華邨の紹介で

疋田芳沼に就いて日本画を学ぶ。

※『華弘』の名は師の華邨の作風を広めるという

意味を込めて坂田徳三郎により名付けられた

雅号「華弘」を用いるようになったため

華弘の代表的な技法である「蒔糊(まきのり)」は、

東京国立博物館で目にした江戸時代の撒糊技法が施された

小袖と漆蒔絵の梨子地を元に、江戸時代より伝わる

撒糊技法と漆芸の蒔絵技法を組み合わせる事で着想を得た。

【 経歴 】

1909年 滋賀県野洲郡守山町に生まれる

1924年 中川華邨に友禅を、疋田芳沼に日本画を学ぶ

1939年 1月 京都市中京区衣棚小路に工房を構え独立

1955年 第二回日本伝統工芸展 朝日新聞社賞受賞

1956年 第三回日本伝統工芸展 文化財保護委員会会長賞受賞

1958年 第一回個展開催(東京・以後毎年開催)

1967年 重要無形文化財「友禅」保持者に認定される

1971年 紫綬褒章受章

1974年 京都市文化功労賞受賞

1976年 「友禅-森口華弘撰集」(求龍堂)刊行

1980年 「森口華弘五十年展」

(東京・京都 日本経済新聞社主催)開催

1982年 勲四等旭日小綬章受章

1985年 「友禅・人間国宝 森口華弘展」

(石川県美術館 北陸中日新聞社主催)開催

1986年 「現代染織の美 森口華弘・宗廣力三・志村ふくみ展」

(東京国立近代美術館 日本経済新聞社主催)開催

1987年 「人間国宝・友禅の技 森口華弘展」

(滋賀県立近代美術館 朝日新聞社主催)開催

1994年 京都府文化特別功労賞受賞

1998年 滋賀県守山市の名誉市民第一号の称号を受ける

友禅の伝承・振興でポーラ伝統文化賞受賞

日本工芸会正会員 参与就任

2008年 2月20日 永眠

絹100%・金属糸風繊維除く 長さ約3.6m

柄付け:お太鼓柄

◆最適な着用時期 10月~翌年5月の袷頃、5月下旬~6月・9月~10月上旬の単衣頃

◆店長おすすめ着用年齢 ご着用年齢は問いません

◆着用シーン パーティー、お付き添い、お茶席、お稽古、芸術鑑賞、観劇、ディナーなど

◆あわせる着物 訪問着、付下げ、色無地、小紋など

※仕立て上がった状態で保管されておりましたので、折りたたみシワがついております。この点をご了解くださいませ。