- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

メニューに戻る

-

メニューに戻る

- 店舗情報

商品番号:1546419

(税込)

【 仕入れ担当 渡辺より 】

時代を超えて愛されるその織味…

しなやかでしめやすく、体になじむその風合い。

きもの雑誌などにも掲載されたことのある

【 小森草木染工房 】による希少な佐賀錦袋帯のご紹介です!

煌びやかなフォーマル帯といえば、

どうしても硬く締めにくいものが多いですが、

やはり博多帯、締めやすさは抜群です!

八寸帯が主流の博多織。

袋帯は生産数も絶対的に少なく、

ましてや佐賀錦の袋帯ともなりますと、

大変珍しく、また新品では大変高価に取引されております。

御仕立て上がりならではのお値打ち価格でご紹介しますので、

お目に留まりましたら是非ともお見逃しなく!

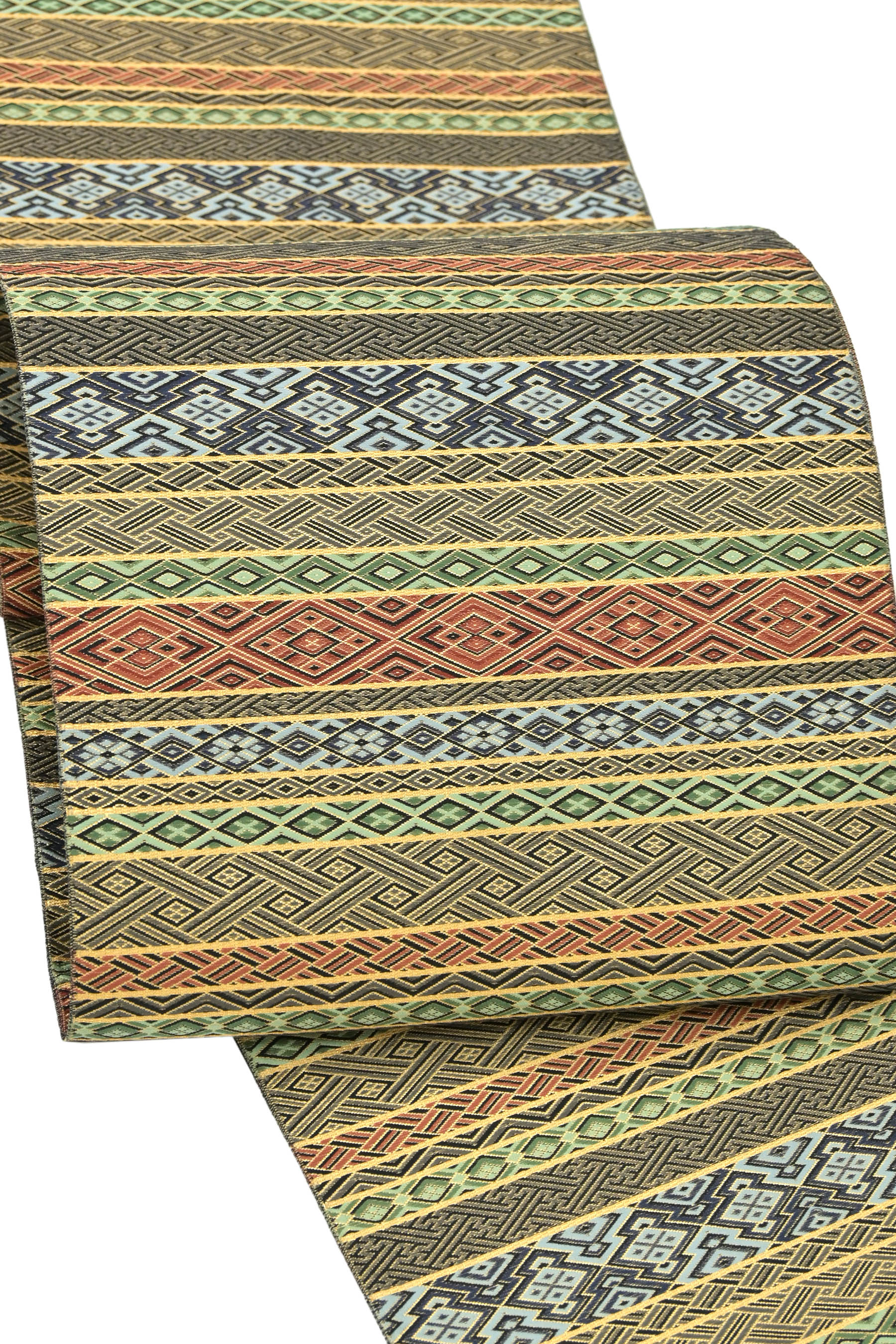

【 お色柄 】

やわらかくしなやかに織り上げられた帯地。

経糸の箔糸がほのかに煌めくその地には、

優彩のお色使いにて松皮菱などをモチーフとした

幾何学的な菱模様を横段に織りあげました。

博多織ならではの裏地にもこだわった仕上がり。

裏地屋のない、博多織では裏生地も表地と同様、

博多織にて織り上げられることとなり、

そのため、安価に出回ることがないのです。

その分締め心地の良さも格段に上がり、

締めやすくシワになりにくいという利点も。

そういった点も、お着物好きの方から愛される所以でございましょう。

日本独自の文化の中で、受け継がれてきた豊かな感性と洗練された

確かな美意識界を自信をもっておすすめ致します。

お手元でご愛用いただけましたら幸いでございます。

【 商品の状態 】

中古品として仕入れて参りました。

薄っすらと締め跡がございますがおおむね良好です。

お手元に届いてすぐにお召しいただける状態でございます。

【 小森久について 】

博多織の染織作家

小森草木染工房主宰

1928年 筑前秋月(福岡県甘木市)生まれ

父親がもともと博多織職人で久も父親と同じ道を歩む。

博多織職人として働いていたが、戦後着物織りの

需要がなくなり、一時は木炭を焼く仕事で生計を

立てていた。

その木炭制作の合間に感じた自然への思いを切欠に、

山などに自生する材料を用いた染色の研究を開始。

その後60年以上、自然由来の材料で生地を染める

草木染の研究と創作活動にその生涯を捧げる。

後に「本・草木染」と名付けられた技術は、

1975年に地元である甘木市の無形文化財に指定され、

全国各地の織物品評会でも数々の大賞を受賞した。

小森久の「本・草木染」で使用される植物は、

一般的な草木染でも用いられる藍・茜・山桜をはじめ、

その種類は160種類にのぼる。

【 博多織:佐賀錦 について 】

肥前鹿島藩の御殿女中に受け継がれた織物。

京都・西陣織など一般的な織物は箔を緯糸に用いるが、

佐賀錦は箔糸(金銀箔を漆で和紙に貼り細く切ったもの)

を経糸とし、絹糸を緯糸にするほか、織機ではなく

織り台という小さな台に糸や箔をかけて独自の

道具を用いて織るのが特徴。

本来の佐賀錦は織り台を用いるが、現在は

通常の経糸と緯糸に絹糸を使用する博多織と区別し、

絹糸と箔(金色や銀色や焼き箔など)を使用したものを

佐賀錦と呼んでいる。

絹糸は、形状が丸なので上下がないが、箔の場合

張力などが異なるので、耳の引き具合や打ち込み、

箔糸の返りを確認しながら製織せねばならず、

熟練の職人でなければ製織できない。

絹100%・金属糸風繊維除く 長さ約4.6m(長尺)

柄付け:全通柄

耳の縫製:かがり縫い

◆最適な着用時期 10月~翌年5月の袷頃

◆店長おすすめ着用年齢 ご着用年齢は問いません

◆着用シーン パーティー、お付き添い、観劇、お食事会など

◆あわせる着物 訪問着、付下げ、色無地など

※仕立て上がった状態で保管されておりましたので、折りたたみシワが付いております。この点をご了解くださいませ。

この商品を見た人はこんな商品も見ています