千五郎家所蔵の狂言装束、大解剖! 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.10

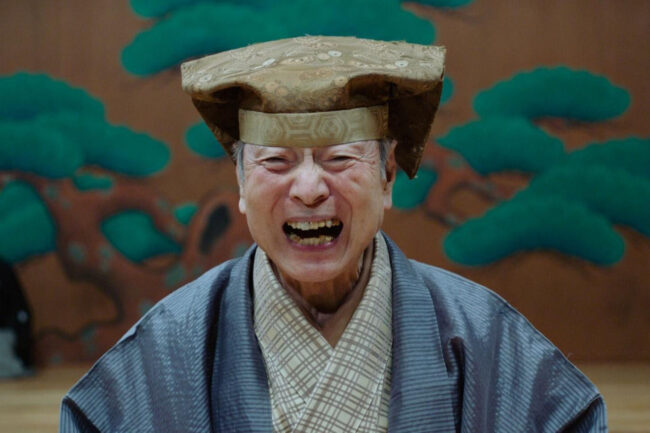

京都を拠点に全国はもちろん海外まで活躍の幅を拡げ続けている大蔵流狂言師・茂山千五郎家。芸の技や精神に加えて、多岐にわたる装束も室町時代から大切に受け継がれてきました。今回は、ご当主・千五郎さんを筆頭に、茂さん、宗彦さん、逸平さん、千之丞さんの5名に狂言装束について教えてもらいました。

目次

シェア

BACK NUMBERバックナンバー

-

2025.07.28

連載記事

茂山千五郎家と祇園祭 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.11(最終回)

-

2025.07.28

連載記事

千五郎家所蔵の狂言装束、大解剖! 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.10

-

2025.07.28

連載記事

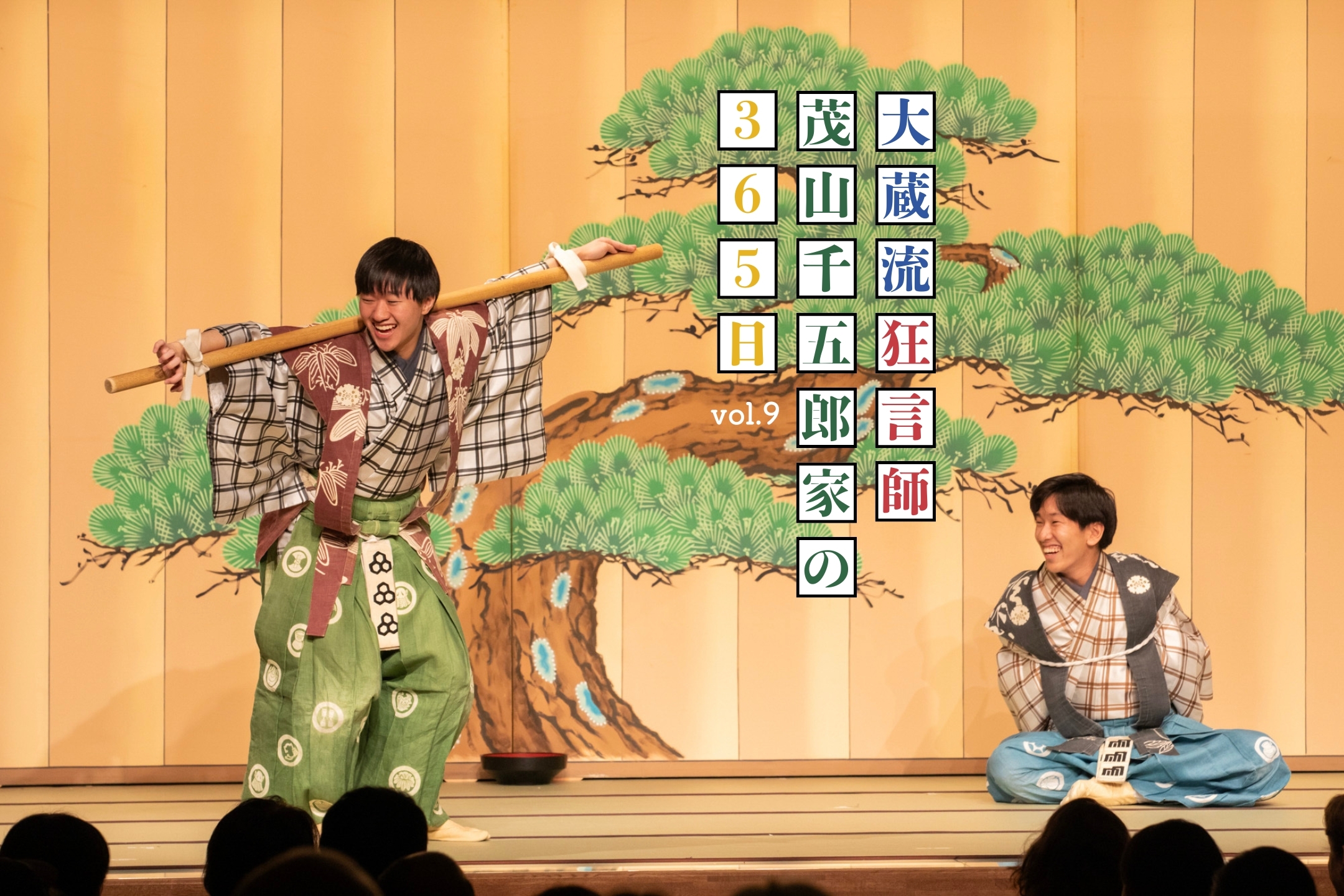

ギオンコーナー、それは伝統への玄関口 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.9

-

2025.07.28

連載記事

千五郎家の若奥様好みを大公開! 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」番外編

-

2025.07.28

連載記事

千五郎家における縁の下の山の神 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.8

-

2025.07.07

連載記事

福はうち~!良き鬼からの厄除け豆 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.7

-

2025.07.07

連載記事

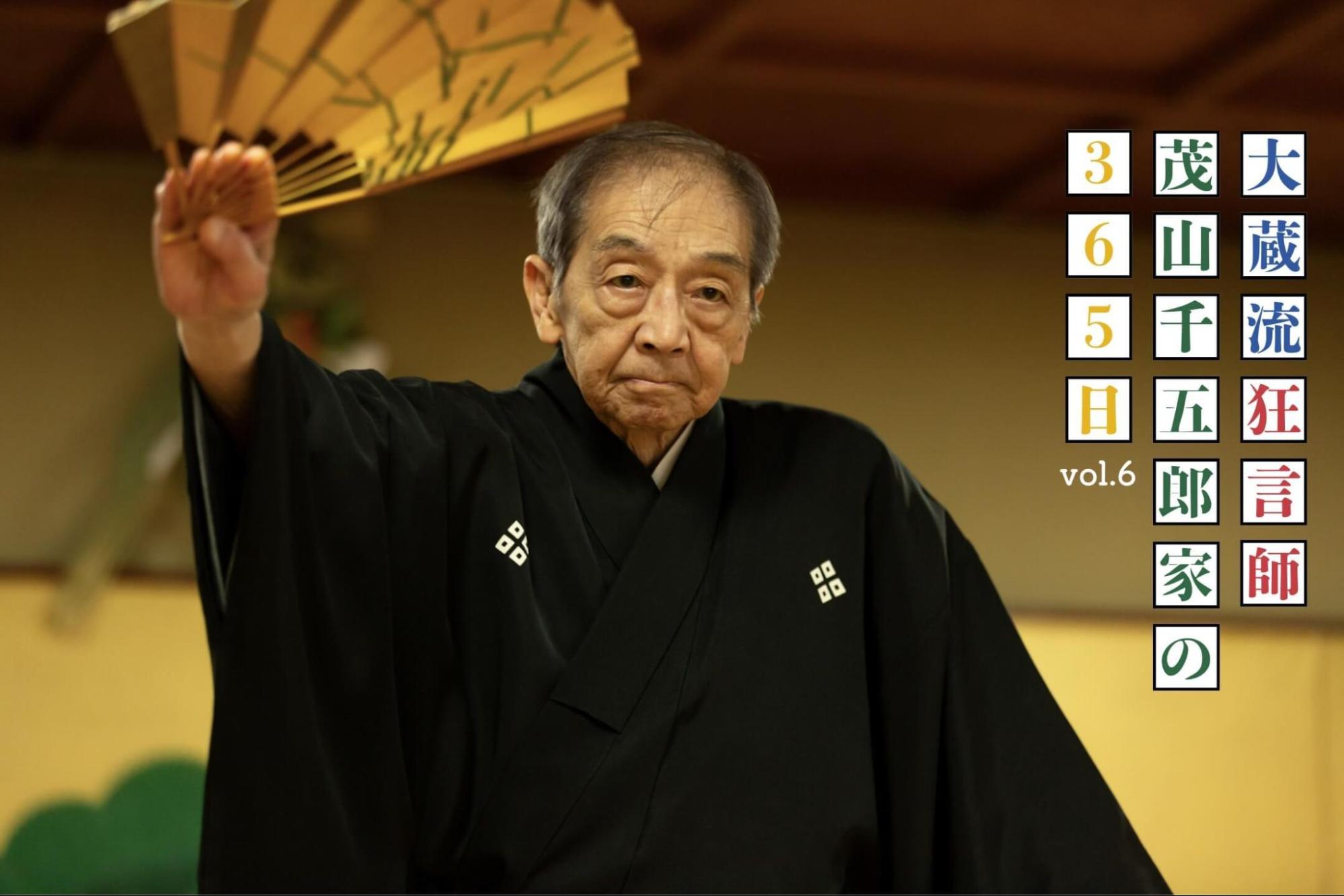

初春を寿ぐ儀式「舞初式」に密着 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.6

-

2025.07.07

連載記事

新作公演が広げる、狂言への間口 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.5

-

2025.07.07

連載記事

狂言を習い事に? 茂山千五郎家の社中とは 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.4

-

2025.07.07

連載記事

歴史ある『茂山狂言会』に託す想い 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.3

-

2025.07.07

連載記事

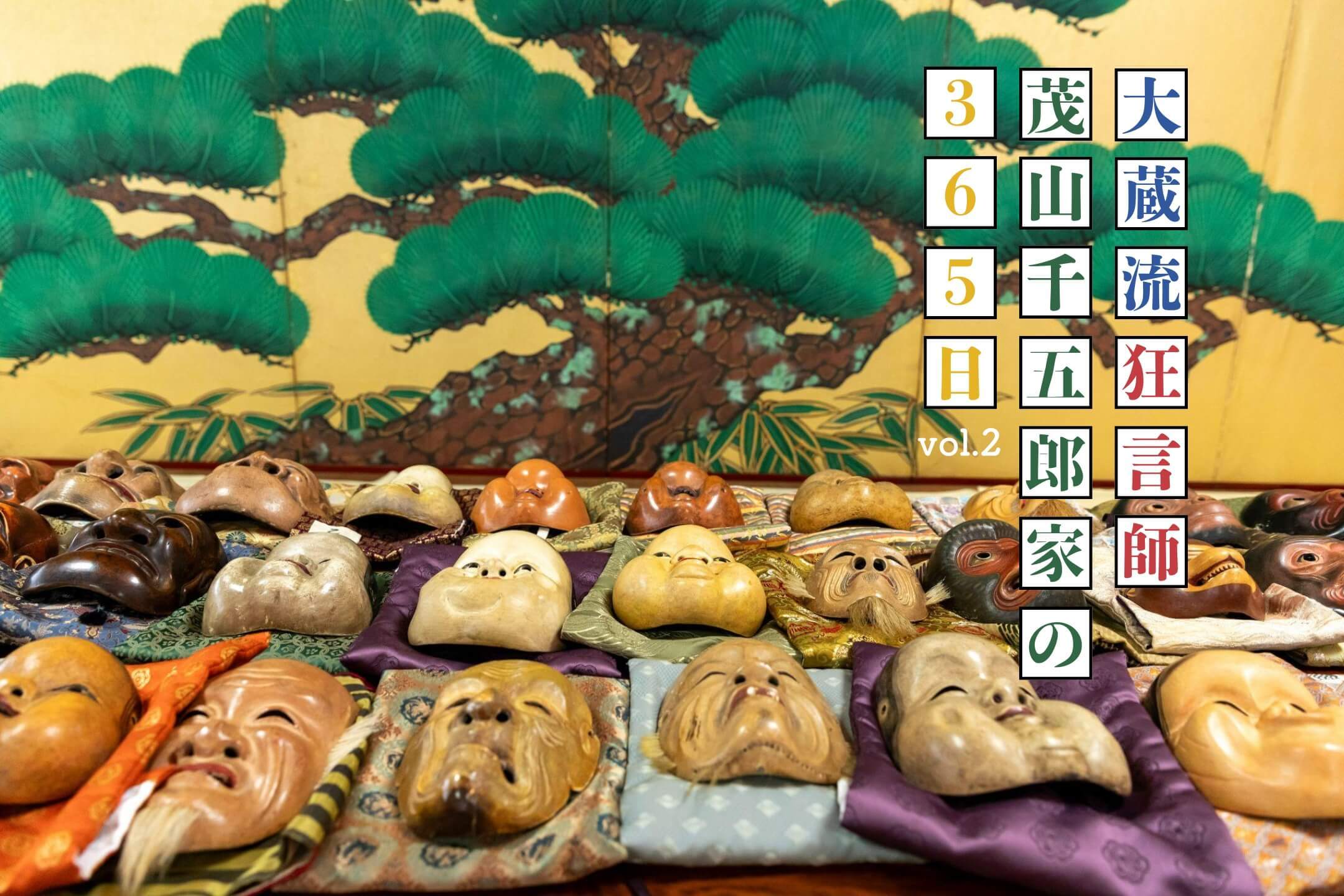

佳景かな!狂言面の虫干し 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.2

-

2025.07.07

連載記事

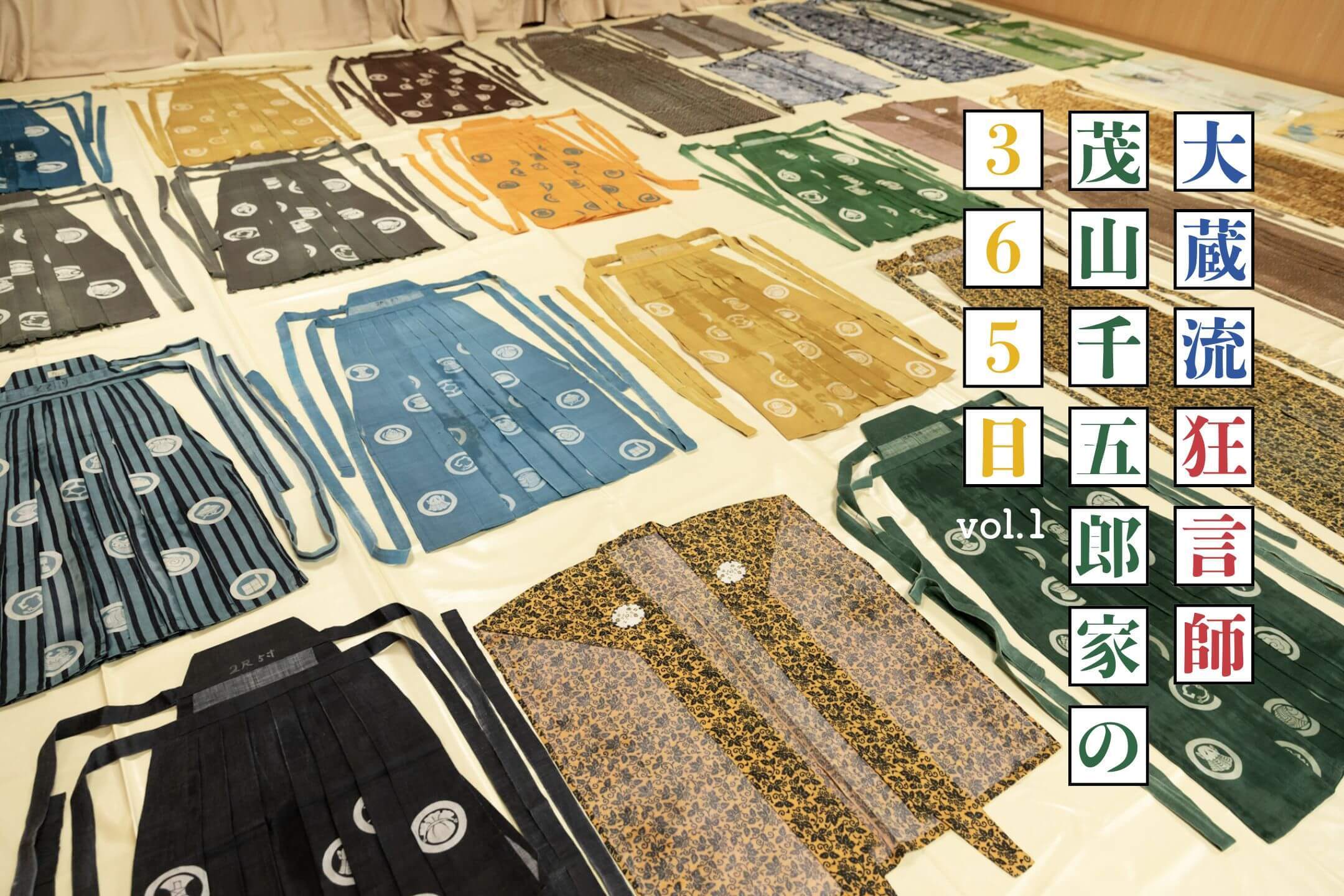

壮観なり!狂言装束の糊付け 「大蔵流狂言師・茂山千五郎家の365日」vol.1

LATEST最新記事

-

インタビュー

【対談番外編】映画作家 河瀨直美さん&着物家 伊藤仁美さん ――着物コーデは場とのセッション

-

ライフスタイル

褒めオンパレで自己肯定感爆上がり! 鳥塚ルミ子さん 【YouTube連動】「着物沼Interview」vol.3

-

エッセイ

small fall smell― 待ちわびて、金木犀 「うきうきもの」vol.9

-

カルチャー

戦後の沖縄を描く、魂震える圧巻の191分!『宝島』 「きもの de シネマ」vol.69

-

着物の基本

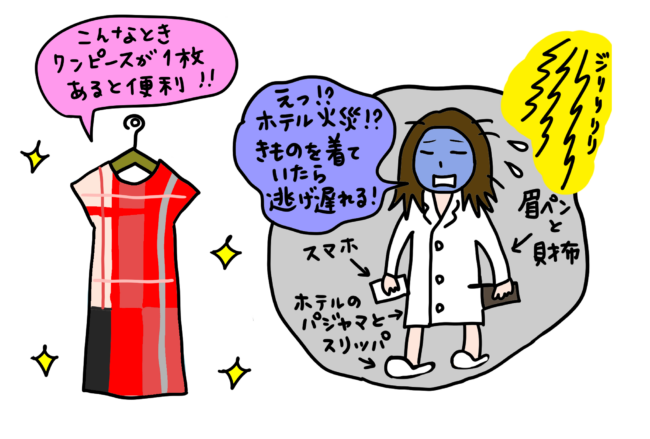

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

イベント

『魅せる立ち姿の秘訣!』 日本最大級きもの展示会2025@東京丸の内KITTE 「Magnificent KIMONO!」vol.14

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

カルチャー

金彩伝統工芸士 志賀豊さん 【YouTube連動・体験編】 「紗月がゆく!祇園・人気芸妓が訪ねる京の技」vol.5-2

-

カルチャー

首里織 工房真南風(沖縄県中頭郡読谷村)「バイヤー野瀬の、きもの産地巡り」vol.2

-

着物の基本

着物の格に合わせたバッグの選び方。シーン別に持ちたいバッグを徹底解説!

-

ファッション

故・中村富十郎夫人 渡邊正恵さん 「歌舞伎俳優 ご夫人方の装い」vol.5 ―“妻の仕事“に正解はない、礼儀を欠かず誠意をつくす

-

エッセイ

紫色の白昼夢 〜小説の中の着物〜 泉鏡花『艶書』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十五夜

-

着物の基本

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

エッセイ

そろそろ桜も 〜現代フォーマル着物考その2〜「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第十夜

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

カルチャー

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

着物の基本

名古屋帯とは?袋帯との違いと種類ごとの使い分け・最適な仕立て方まで解説

-

カルチャー

戦後の沖縄を描く、魂震える圧巻の191分!『宝島』 「きもの de シネマ」vol.69

-

着物の基本

辻が花とは?幻と称される染め物の由来や特徴を解説

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西常商店・大西里枝さんの一年」vol.7

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

着物の基本

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

着物の基本

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!