あえかな月の光のような 〜小説の中の着物〜 杉本章子『東京新大橋雨中図』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第五十夜

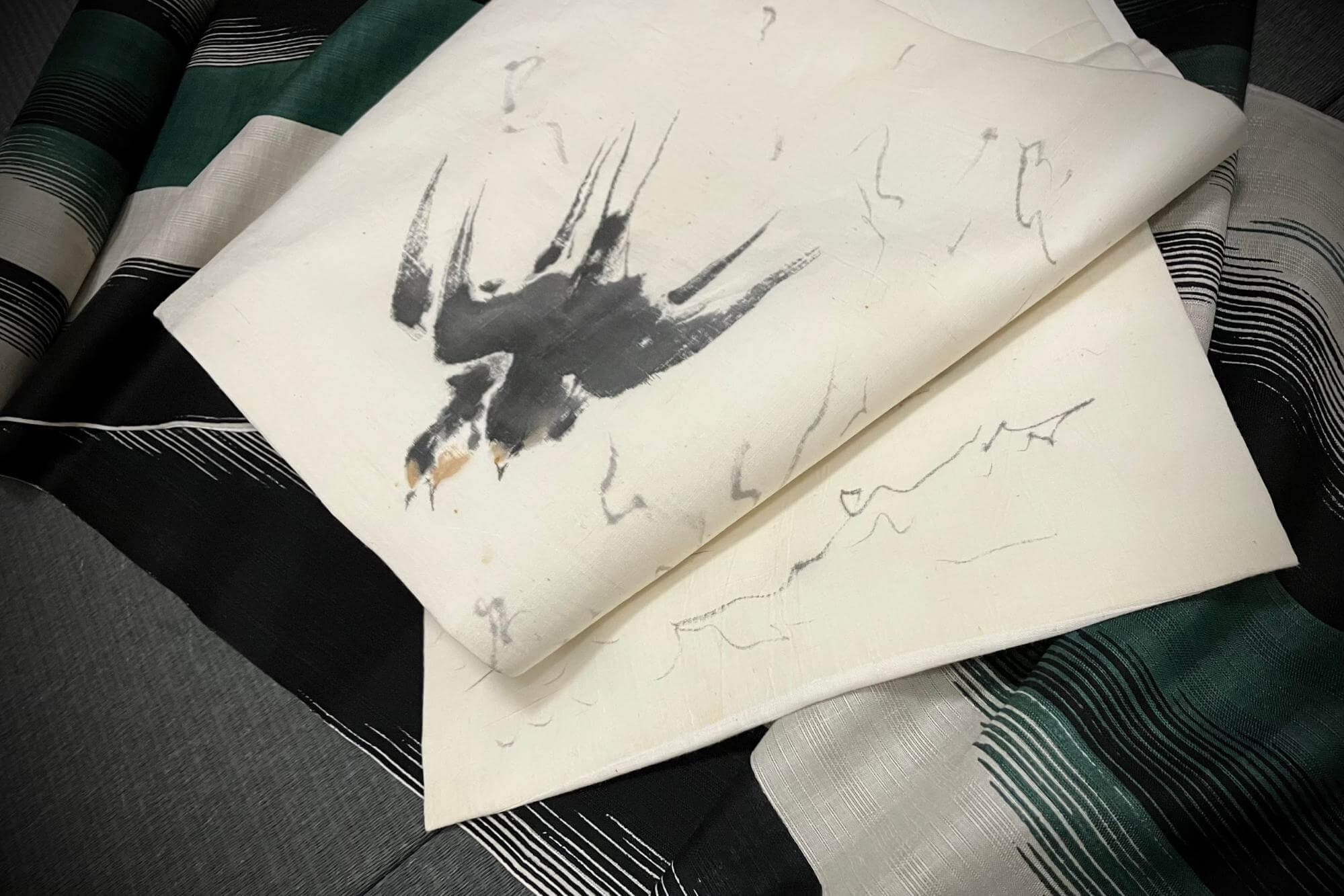

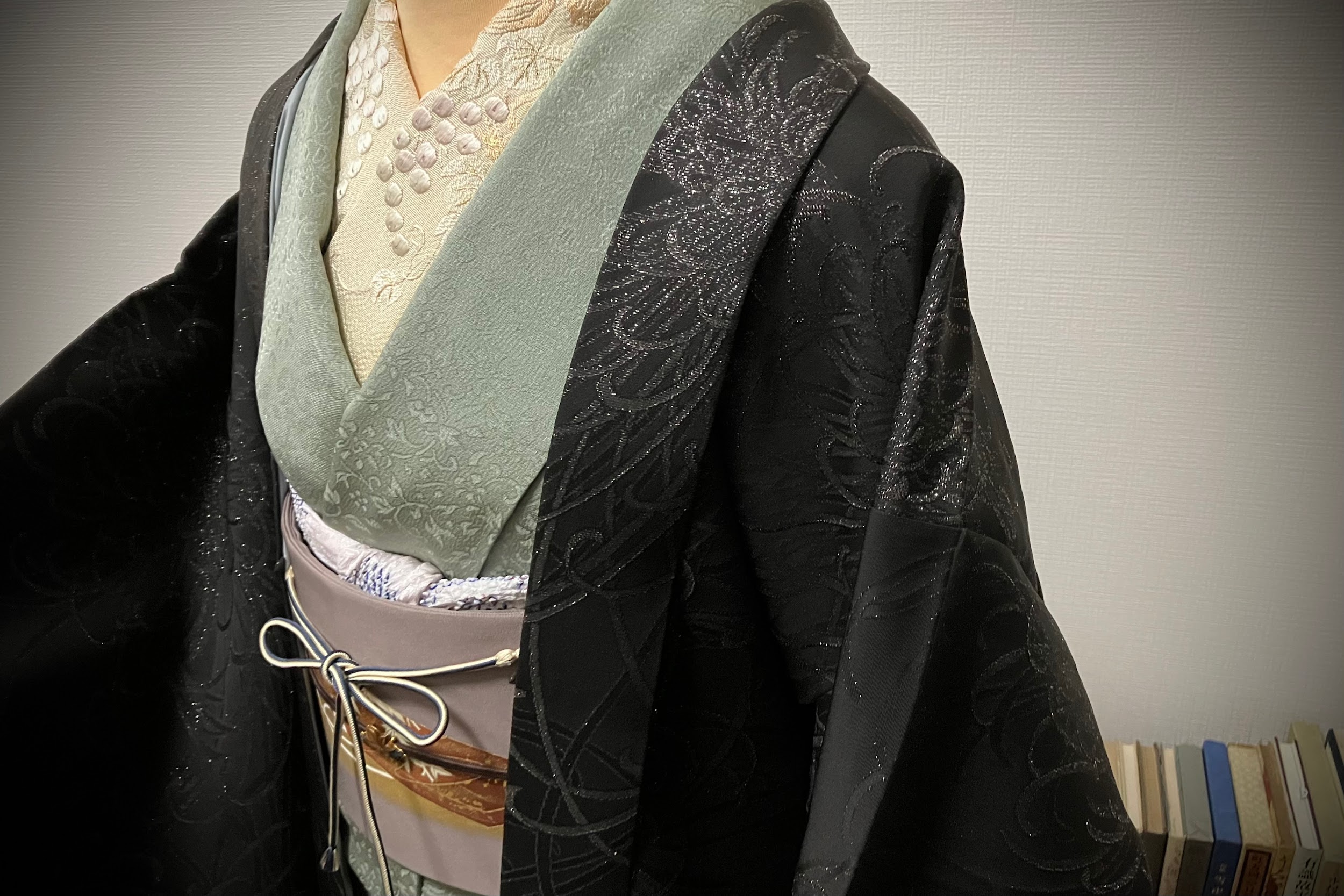

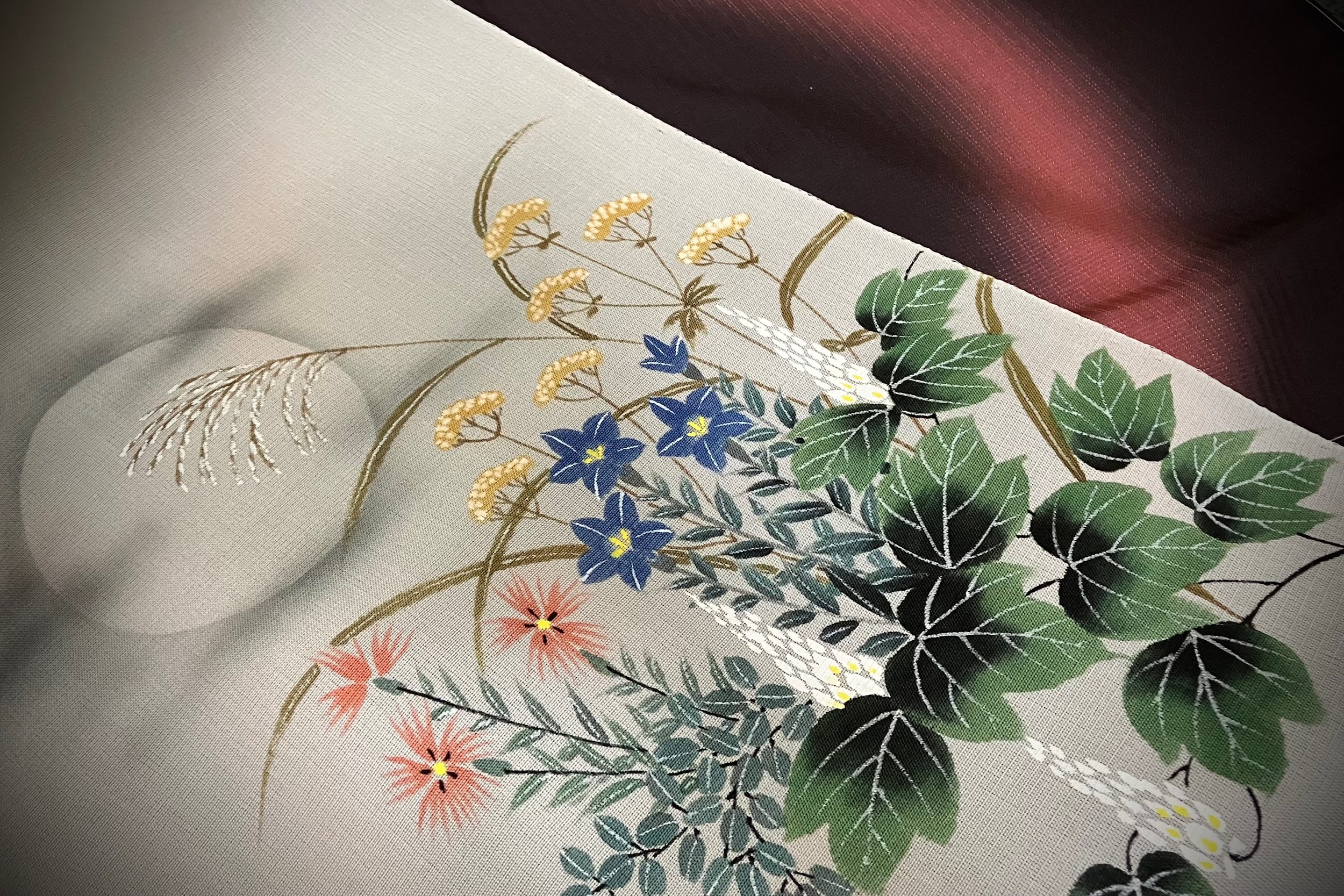

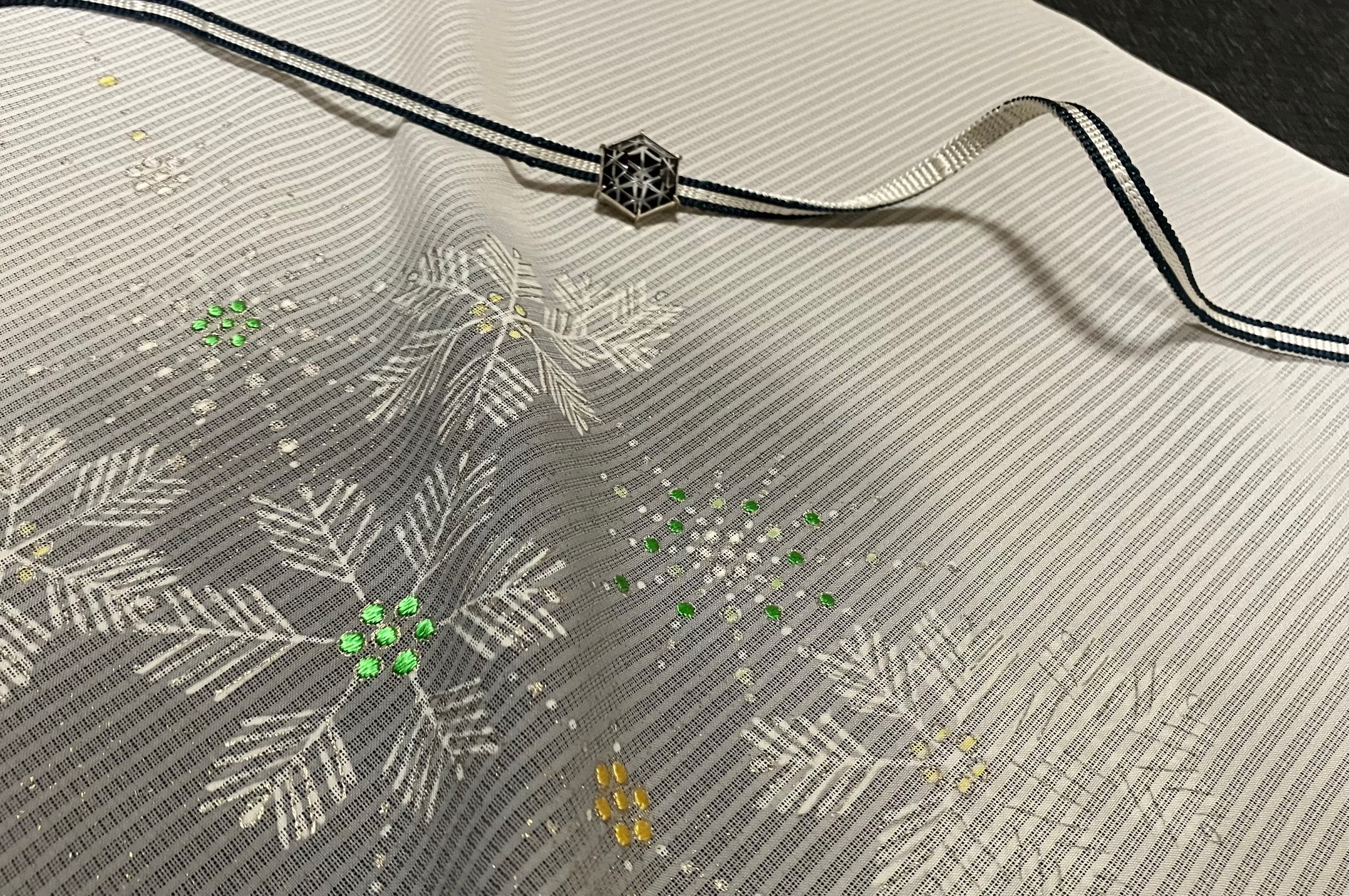

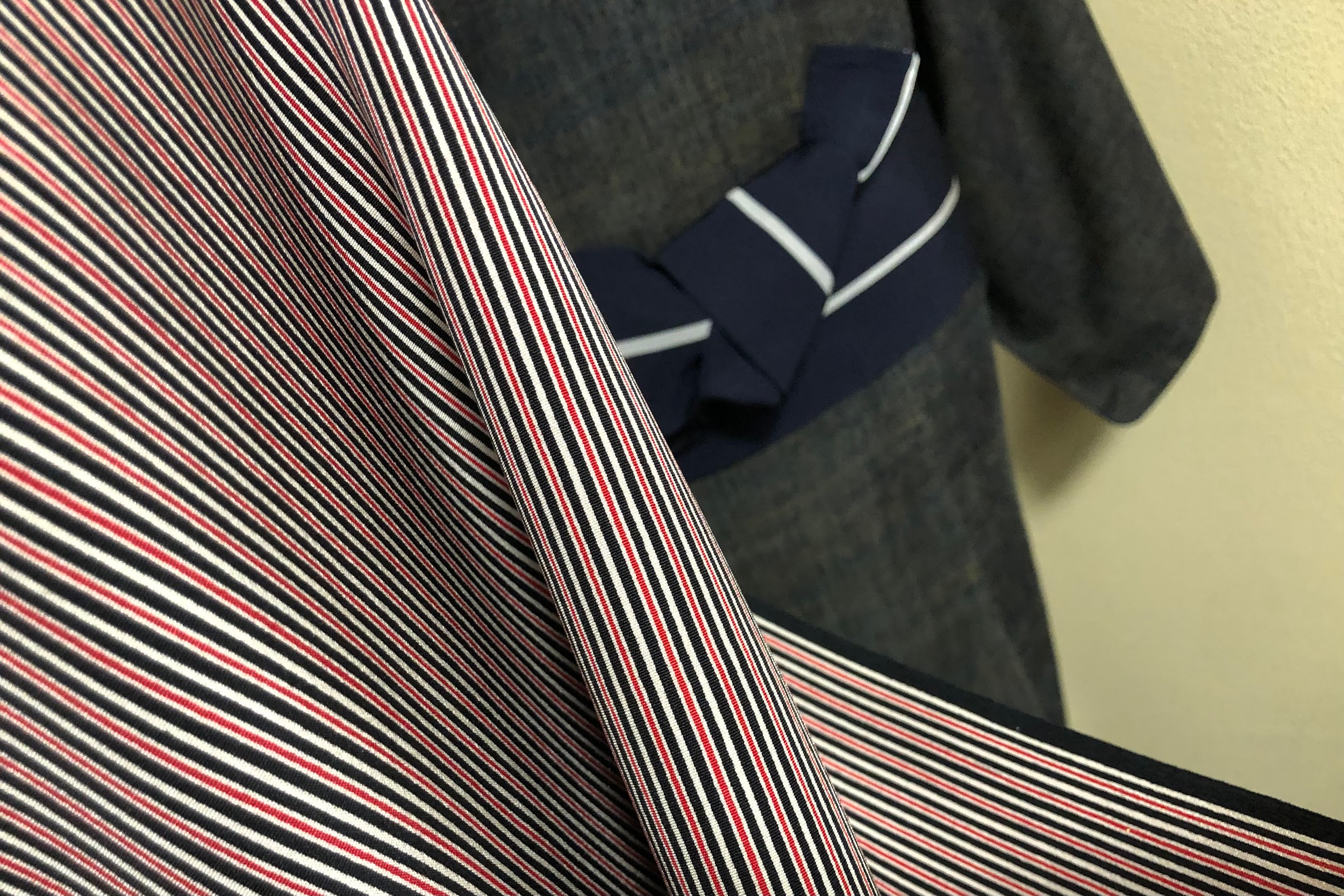

小説を読んでいて、自然と脳裏にその映像が浮かぶような描写に触れると、登場人物がよりリアルな肉付きを持って存在し、生き生きと動き出す。今宵の一冊は、杉本章子著『東京新大橋雨中図』。蛇の目傘、縞の着物、紅の蹴出し―――激動の時代ー明治維新ーに翻弄され、過酷な運命に殉じた女(ひと)への哀慕の念を礎に、もと幕臣の小林清親が世に生み出したのは、移ろいゆく光と影を描いた新たな浮世絵「光線画」。「最後の木版浮世絵師」と呼ばれた清親が描く、あえかな月の光のような優しさと哀しみを湛えた世界を、“お江戸のにおい”とともに。

目次

シェア

BACK NUMBERバックナンバー

-

2025.08.27

連載記事

あえかな月の光のような 〜小説の中の着物〜 杉本章子『東京新大橋雨中図』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第五十夜

-

2025.08.16

連載記事

色彩と陰影を纏う 〜小説の中の着物〜 夏目漱石『三四郎』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十九夜

-

2025.07.28

連載記事

愛嬌も芸のうち 〜小説の中の着物〜 吉川潮『浮かれ三亀松』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十八夜

-

2025.07.30

連載記事

装いは演出、そして武装 〜小説の中の着物〜 菊池寛『真珠夫人』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十七夜

-

2025.07.28

連載記事

袙扇のうちとそと 〜小説の中の着物〜 阿岐有任『籬の菊』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十六夜

-

2025.07.28

連載記事

紫色の白昼夢 〜小説の中の着物〜 泉鏡花『艶書』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十五夜

-

2025.07.06

連載記事

陽の当たる、その裏で 〜小説の中の着物〜近藤史恵 『散りしかたみに』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十四夜

-

2025.07.06

連載記事

其処ではすべてが露呈する〜小説の中の着物〜 澤田ふじ子『宗旦狐ー茶湯にかかわる十二の短編ー』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十三夜

-

2024.11.03

連載記事

踊る女と傾く男 〜小説の中の着物〜 天野純希『桃山ビート・トライブ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十二夜

-

2025.07.06

連載記事

憂いの黒羽織 〜小説の中の着物〜 樋口一葉『十三夜』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十一夜

-

2025.07.06

連載記事

誰かのためだけの、ただひとつのもの 〜小説の中の着物〜 知野みさき『神田職人えにし譚』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十夜

-

2025.07.06

連載記事

闇に咲く花 〜小説の中の着物〜 泉ゆたか『髪結百花』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十九夜

-

2025.07.06

連載記事

夏の夜の幻想に酔う 〜小説の中の着物〜 皆川博子『ゆめこ縮緬』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十八夜

-

2025.07.06

連載記事

溺レル幸福 〜小説の中の着物〜 谷崎潤一郎『痴人の愛』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十七夜

-

2025.07.06

連載記事

あをによし 〜小説の中の着物〜 永井路子『美貌の女帝』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十六夜

-

2025.07.06

連載記事

日々はそうして過ぎていく 〜小説の中の着物〜 木内昇『浮世女房洒落日記』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十五夜

-

2025.07.06

連載記事

節目の白絹 〜小説の中の着物〜 津村節子『絹扇』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十四夜

-

2025.07.06

連載記事

美しい手の引力 〜小説の中の着物〜 蜂谷涼『雪えくぼ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十三夜

-

2025.07.06

連載記事

徒花は咲き誇り、我が道をゆく 〜小説の中の着物〜 山崎豊子『ぼんち』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十二夜

-

2025.07.06

連載記事

働くことは生きること 〜小説の中の着物〜 朝井まかて『残り者』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十一夜

-

2025.07.06

連載記事

“かたい”着物で護るものは 〜小説の中の着物〜 立原正秋『舞の家』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十夜

-

2025.07.05

連載記事

掌(たなごころ)を充たすものー装幀という芸術ー 〜小説の中の着物〜 邦枝完二著『おせん』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十九夜

-

2025.07.05

連載記事

愛おしき小さなものたち 〜小説の中の着物〜 畠中恵著『つくもがみ貸します』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十八夜

-

2025.07.05

連載記事

雪が模様になった日 〜小説の中の着物〜 葉室麟著『オランダ宿の娘』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十七夜

-

2025.07.05

連載記事

羅(うすもの)や 〜小説の中の着物〜 瀬戸内寂聴著『いよよ華やぐ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十六夜

-

2025.07.05

連載記事

宵闇に、白地のゆかた 〜小説の中の着物〜 宇野千代著『おはん』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十五夜

-

2025.07.05

連載記事

女たちは、それぞれの生を生きた 〜小説の中の着物〜 松井今朝子『円朝の女』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十四夜

-

2025.07.05

連載記事

蒐集という甘い毒 〜小説の中の着物〜 芝木好子『光琳の櫛』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十三夜

-

2025.07.05

連載記事

滅びの夢の、その先の 〜小説の中の着物〜 久世光彦『雛の家』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十二夜

-

2025.07.05

連載記事

“粋”と“品”の本質 〜小説の中の着物〜 宇江佐真理『斬られ権佐』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十一夜

LATEST最新記事

-

ファッション

あえかな月の光のような 〜小説の中の着物〜 杉本章子『東京新大橋雨中図』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第五十夜

-

ライフスタイル

着物の所作を美しくするために重ねた訓練【女優 熊谷真実さん】(後編)「着物ひろこが会いに行く!憧れのキモノビト」vol.8

-

カルチャー

遊郭は江戸のセーフティネット? 「知ってた?べらぼうなお江戸話」vol.2

-

ライフスタイル

【おとめ座】『ざざんざ織』を着回すコーデ 「12星座で実践!着物1枚に帯3本」vol.1

-

カルチャー

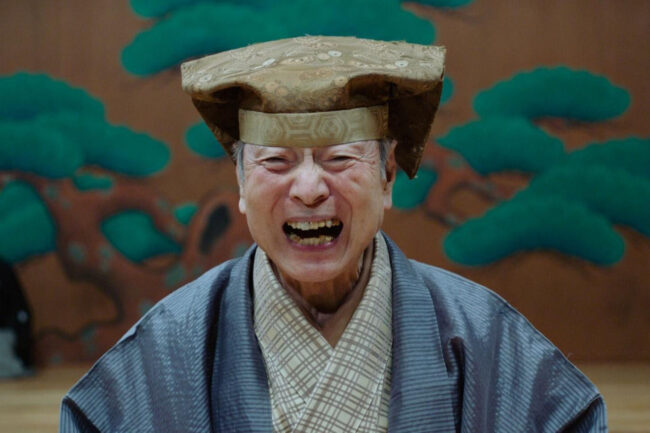

人間国宝・野村万作氏の狂言に捧げた90年『六つの顔』 「きもの de シネマ」vol.68

-

インタビュー

【対談】映画作家 河瀨直美さん×着物家 伊藤仁美さん ――着物はひとりで着るものじゃない。

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.7

-

カルチャー

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20

-

エッセイ

きものの収納、どうしてますか? 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.30

-

イベント

女性職人がえがく「江戸の粋」 石塚染工5代目・石塚久美子さんの江戸小紋 in 京都きもの市場・銀座店

-

エッセイ

ラクに着る!着物×洋装ミックスコーデ「3兄弟母、時々きもの」vol.7

-

エッセイ

蒐集という甘い毒 〜小説の中の着物〜 芝木好子『光琳の櫛』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十三夜

-

エッセイ

源氏物語のもう一人の主役、紫の上 「源氏物語の女君がきものを着たなら」vol.1

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.7

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

ライフスタイル

桜花祭で織姫 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.4

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

ライフスタイル

端午の節句に菖蒲尽くし 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.5

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

ライフスタイル

萬燈会とお盆飾り 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.8

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.7

-

着物の基本

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

着物の基本

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

着物でおでかけ

特別展『江戸☆大奥』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.49