特別展『江戸☆大奥』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.49

特別展『江戸☆大奥』が東京国立博物館で開催中。四季折々の装い、刺繡掛袱紗、調度品、女性歌舞伎役者の衣装に貴重な資料などが一堂に。篤姫や和宮の実像に迫る展示や最新の研究成果が明かす女性たちの生活や生涯を。NHKドラマ『大奥』で使用された衣装やセットも!

目次

シェア

BACK NUMBERバックナンバー

-

2025.07.31

連載記事

特別展『江戸☆大奥』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.49

-

2025.07.28

連載記事

『オランジュリー美術館 オルセー美術館 コレクションより ルノワール×セザンヌ―モダンを拓いた2人の巨匠』三菱一号館美術館 「きものでミュージアム」vol.48

-

2025.07.28

連載記事

特別展『蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児』東京国立博物館 平成館 「きものでミュージアム」vol.47

-

2025.07.28

連載記事

『西洋絵画、どこから見るか?―ルネサンスから印象派まで』国立西洋美術館 「きものでミュージアム」vol.46

-

2025.07.28

連載記事

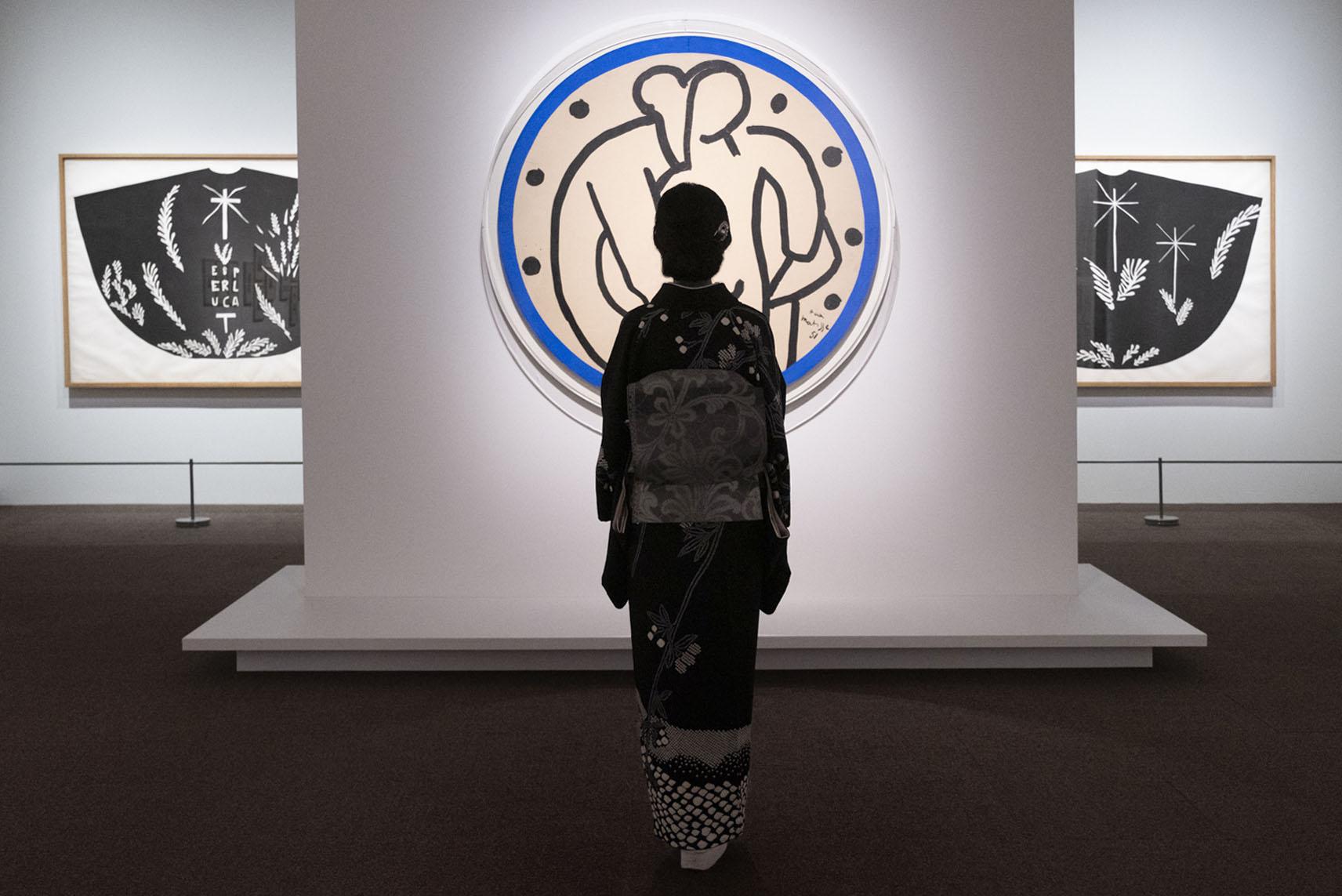

『ミロ展』東京都美術館 「きものでミュージアム」vol.45

-

2025.07.28

連載記事

『べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館』浅草に開館 「きものでミュージアム」vol.44

-

2025.07.07

連載記事

『動き出す浮世絵展 TOKYO』寺田倉庫 G1ビル 「きものでミュージアム」vol.43

-

2025.07.07

連載記事

『ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―』麻布台ヒルズギャラリー 「きものでミュージアム」vol.42

-

2025.07.07

連載記事

『Hello Kitty展–わたしが変わるとキティも変わる–』 東京国立博物館「きものでミュージアム」 vol.41

-

2025.07.07

連載記事

『志村ふくみ 100 歳記念 ―《秋霞》から《野の果て》まで―』大倉集古館 「きものでミュージアム」vol.40

-

2025.07.07

連載記事

『モネ 睡蓮のとき』 国立西洋美術館 「きものでミュージアム」vol.39

-

2025.07.07

連載記事

『田中一村展 奄美の光 魂の絵画』 東京都美術館 「きものでミュージアム」vol.38

-

2025.07.07

連載記事

『徳川美術館展 尾張徳川家の至宝』サントリー美術館 「きものでミュージアム」vol.37

-

2025.07.07

連載記事

「カルティエと日本 半世紀のあゆみ 『結 MUSUBI』展 ― 美と芸術をめぐる対話」東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.36

-

2025.07.07

連載記事

『生誕140年 YUMEJI展 大正浪漫と新しい世界』 東京都庭園美術館 「きものでミュージアム」vol.35

-

2025.07.07

連載記事

『デ・キリコ展』東京都美術館 「きものでミュージアム」vol.34

-

![高橋由一《花魁》[重要文化財]](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%202048%201365'%3E%3C/svg%3E)

2025.07.07

連載記事

『大吉原展』 東京藝術大学大学美術館 「きものでミュージアム」vol.33

-

2025.07.07

連載記事

『岩﨑家のお雛さま』 静嘉堂文庫美術館 「きものでミュージアム」vol.32

-

2025.07.07

連載記事

『ゴッホ・アライブ東京展』寺田倉庫G1ビル 「きものでミュージアム」vol.31

-

2025.07.07

連載記事

『国宝 雪松図と能面×能の意匠』 三井記念美術館 「きものでミュージアム」vol.30

-

2025.07.07

連載記事

『ゴッホと静物画―伝統から革新へ』 SOMPO美術館 「きものでミュージアム」vol.29

-

2025.07.07

連載記事

『大正の夢 秘密の銘仙ものがたり展』 弥生美術館 「きものでミュージアム」vol.28

-

2025.07.07

連載記事

特別展『やまと絵 -受け継がれる王朝の美-』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.27

-

2025.07.07

連載記事

『イヴ・サンローラン展 時を超えるスタイル』 国立新美術館 「きものでミュージアム」vol.26

-

2025.07.07

連載記事

開館10周年記念展 第2部 『歌麿と北斎 ―時代を作った浮世絵師―』 岡田美術館 「きものでミュージアム」vol.25

-

2025.07.07

連載記事

『和のあかり×百段階段2023~極彩色の百鬼夜行~』 ホテル雅叙園東京「きものでミュージアム」vol.24

-

2025.07.07

連載記事

『ガウディとサグラダ・ファミリア展』 東京国立近代美術館「きものでミュージアム」vol.23

-

2025.07.07

連載記事

『マティス展』東京都美術館 「きものでミュージアム」vol.22

-

2025.07.07

連載記事

東京国立近代美術館70周年記念展『重要文化財の秘密』東京国立近代美術館 「きものでミュージアム」vol.21

-

2025.07.07

連載記事

フェルメールとレンブラント ~オランダミュージアム巡りの旅~ 「きものでミュージアム」番外編

LATEST最新記事

-

インタビュー

妻夫木聡さん×窪田正孝さん×大友啓史監督インタビュー『宝島』 「きもの de シネマ」番外編

-

インタビュー

【対談番外編】映画作家 河瀨直美さん&着物家 伊藤仁美さん ――着物コーデは場とのセッション

-

ライフスタイル

褒めオンパレで自己肯定感爆上がり! 鳥塚ルミ子さん 【YouTube連動】「着物沼Interview」vol.3

-

エッセイ

small fall smell― 待ちわびて、金木犀 「うきうきもの」vol.9

-

カルチャー

戦後の沖縄を描く、魂震える圧巻の191分!『宝島』 「きもの de シネマ」vol.69

-

着物の基本

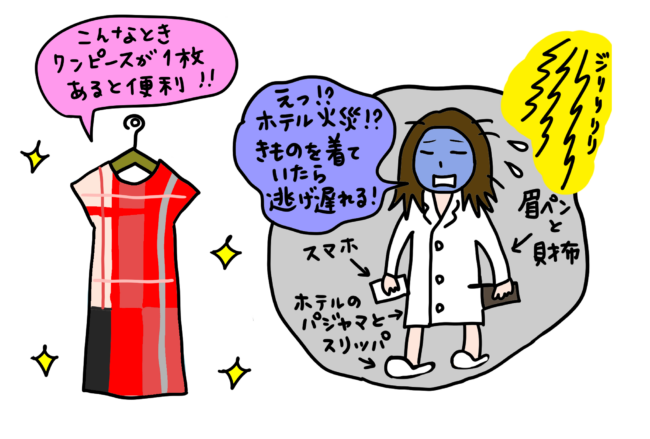

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物の基本

裏技アリ!魅せる後ろ姿をつくるお太鼓結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.2

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物の基本

江戸小紋とは?意味や種類、江戸小紋の着物の着用シーンを紹介

-

着物でおでかけ

一年のはじまりをお江戸の味で。『よし梅 本店』 「あの人と、着物でごはん食べ」vol.4

-

カルチャー

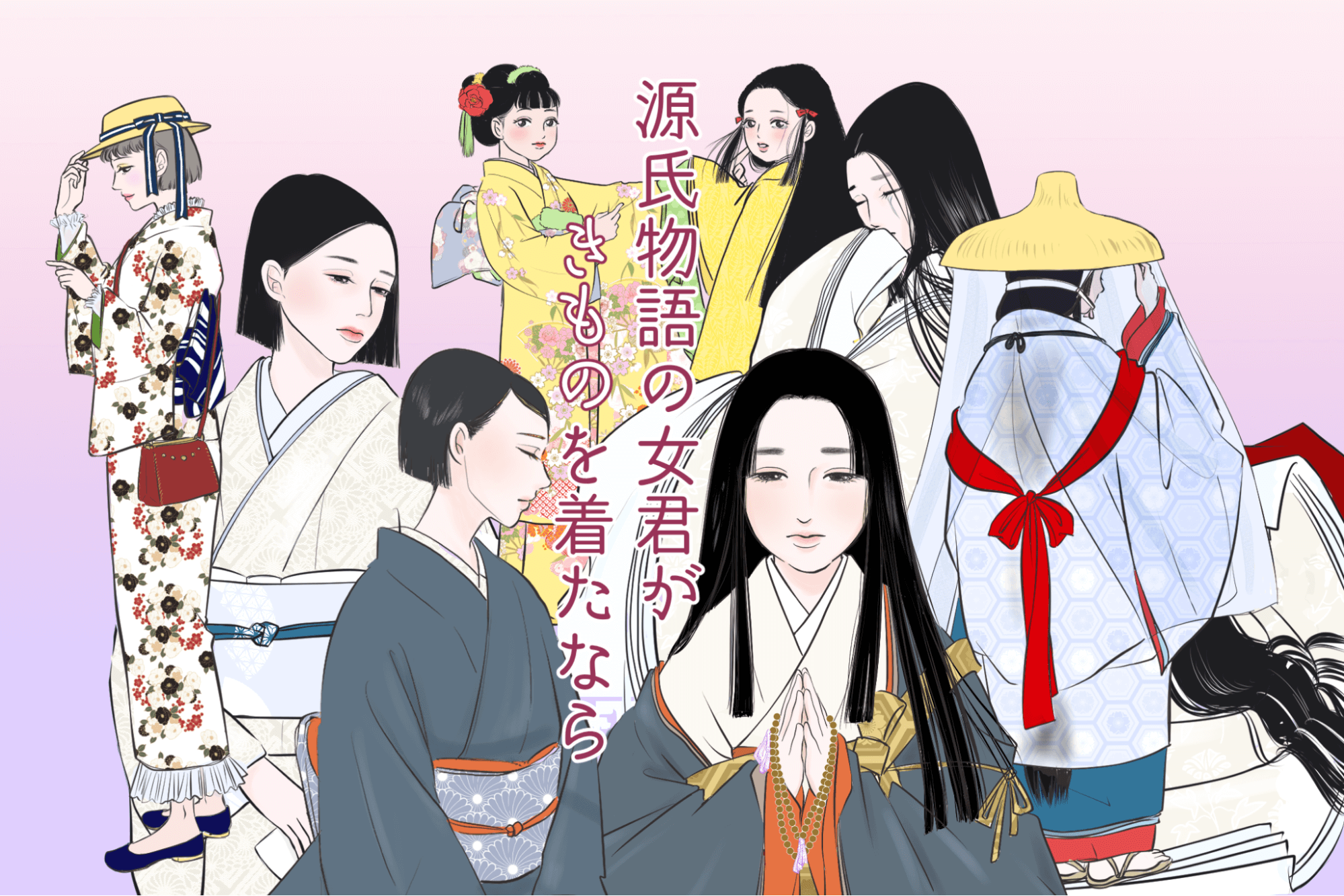

後ろ姿の美意識 「のんびり楽しむイラスト服飾史」vol.1

-

カルチャー

首里花倉織 工房涼 金城涼子さん(沖縄県那覇市)「バイヤー野瀬の、きもの産地巡り」vol.3

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物の基本

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

カルチャー

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

着物の基本

名古屋帯とは?袋帯との違いと種類ごとの使い分け・最適な仕立て方まで解説

-

着物の基本

辻が花とは?幻と称される染め物の由来や特徴を解説

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西常商店・大西里枝さんの一年」vol.7

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

着物の基本

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

着物の基本

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

![《道服 淡紫紗地筥牡丹模様》 天璋院( 篤姫)所用 江戸~明治時代 19世紀 東京・公益財団法人 德川記念財団蔵 [7/19~8/3展示] 《道服 淡紫紗地筥牡丹模様》 天璋院( 篤姫)所用 江戸~明治時代 19世紀 東京・公益財団法人 德川記念財団 [7/19~8/3展示]](https://www.kimonoichiba.com/media/wp-content/uploads/2025/07/24162302/image18-4.jpg)

![《搔取 萌黄紋縮緬地雪持竹雀模様》 天璋院( 篤姫)所用 江戸時代 19世紀 東京・公益財団法人 德川記念財団蔵 [8/5~8/17展示] 《搔取 萌黄紋縮緬地雪持竹雀模様》 天璋院( 篤姫)所用 江戸時代 19世紀 東京・公益財団法人 德川記念財団 [8/5~8/17展示]](https://www.kimonoichiba.com/media/wp-content/uploads/2025/07/24162305/image19-4.jpg)

![《搔取 白綸子地桜牡丹藤源氏車模様》 伝静寛院宮( 和宮)所用 江戸時代 19世紀 東京・公益財団法人 德川記念財団蔵[7/19~8/3展示] 《搔取 白綸子地桜牡丹藤源氏車模様》 伝静寛院宮( 和宮)所用 江戸時代 19世紀 東京・公益財団法人 德川記念財団[7/19~8/3展示]](https://www.kimonoichiba.com/media/wp-content/uploads/2025/07/24162312/image22-2.jpg)

![《奥奉公出世双六》万亭応賀作、歌川国貞(三代豊国)筆 江戸時代 19世紀 東京都江戸東京博物館蔵 [前期] 《奥奉公出世双六》万亭応賀作、歌川国貞(三代豊国)筆 江戸時代 19世紀 東京都江戸東京博物館[前期](https://www.kimonoichiba.com/media/wp-content/uploads/2025/07/24162156/image39-1.jpg)

![高橋由一《花魁》[重要文化財]](https://www.kimonoichiba.com/media/wp-content/uploads/2024/04/09145530/image001-2.jpg)