【対談】映画作家 河瀨直美さん×両足院副住職 伊藤東凌さん ―「対話」は、愛。

半夏生が咲く頃、建仁寺塔頭両足院で映像作家・河瀨直美監督と伊藤姉弟の対談が実現しました。まずは、副住職を務める伊藤東凌さんとの語り合いについて。美しい庭園の様子と共に、おふたりの「対話」への想いをお届けします。

目次

シェア

RECOMMENDおすすめ記事

Related Posts

LATEST最新記事

-

ライフスタイル

褒めオンパレで自己肯定感爆上がり! 鳥塚ルミ子さん 【YouTube連動】「着物沼Interview」vol.3

-

エッセイ

small fall smell― 待ちわびて、金木犀 「うきうきもの」vol.9

-

カルチャー

戦後の沖縄を描く、魂震える圧巻の191分!『宝島』 「きもの de シネマ」vol.69

-

着物の基本

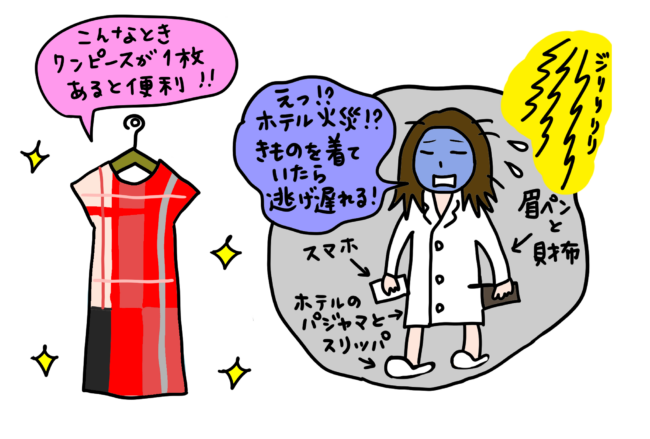

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

イベント

『魅せる立ち姿の秘訣!』 日本最大級きもの展示会2025@東京丸の内KITTE 「Magnificent KIMONO!」vol.14

-

ファッション

あえかな月の光のような 〜小説の中の着物〜 杉本章子『東京新大橋雨中図』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第五十夜

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

エッセイ

9月に合わせる帯と小物のこと 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.10

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

ビューティー

和髪を自分で結うために 「セルフ和髪のいろは~一髪二化粧三衣装」vol.1

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西常商店・大西里枝さんの一年」vol.7

-

着物の基本

袋帯の多様な種類 丸帯・袋帯・洒落袋帯 シーンや着物に合わせたコーディネート解説

-

着物の基本

着物の格に合わせたバッグの選び方。シーン別に持ちたいバッグを徹底解説!

-

イベント

河瀬満織物 ~みつる帯~煌めくダイヤモンド箔の帯はジュエリーのような輝きと美しさ

-

着物の基本

七五三の着物で必要なものとは?三歳の女の子におすすめの着物を解説!

-

着物の基本

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

カルチャー

戦後の沖縄を描く、魂震える圧巻の191分!『宝島』 「きもの de シネマ」vol.69

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

着物の基本

着物の下着は何を着ればいい?おすすめのブラ・ショーツ・下着を紹介!

-

着物の基本

江戸小紋とは?意味や種類、江戸小紋の着物の着用シーンを紹介

-

ビューティー

和髪を自分で結うために 「セルフ和髪のいろは~一髪二化粧三衣装」vol.1

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西常商店・大西里枝さんの一年」vol.7

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

着物の基本

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

着物の基本

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!