着物と和裁の3つの学び <中級編> さくらおばあちゃん直伝!「あわせ」「キセ」「くける」~

中級編では、さらにもう一歩進んで和裁のことを知りたい方向けに、実践で役立つ内容を紹介します。和裁ならではの、「あわせ」「キセをかける」「くける」という3つの学びをピックアップして、さくらおばあちゃんに習っていきます。

また、上前の身頃との柄の配置も大事なんだそうです。

「ちょうちょばかりで桜が見えなくてもバランスが悪くなっちゃうでしょ。柄のあるところと柄のないところが互いちがいになった方がいいかな、とか、両方合わせてみて具合を見るんだよ。」と柄合わせのポイントを教えてくれました。

「衽は耳がつけ、衿は裁ち目がつけ」という基本ルールがありますが、柄合わせの具合によってはその限りでなくてもよいそうです。

それぞれのパーツにどんな柄があらわれるかは仕立てをはじめてみないとわかりません。

どのように組み合わせたら美しいものになるのかという判断は、経験があればこそのテクニックですね。

すべてのパーツの合わせが決まったら、ヘラつけ(印つけ)が始められます。

ちなみに、袖なら袖、身頃なら身頃を2枚と、同じパーツは2枚重ねてヘラつけをするそうです。

そうすると印がずれなくてよいのだそうです。

また、上前の身頃との柄の配置も大事なんだそうです。

「ちょうちょばかりで桜が見えなくてもバランスが悪くなっちゃうでしょ。柄のあるところと柄のないところが互いちがいになった方がいいかな、とか、両方合わせてみて具合を見るんだよ。」と柄合わせのポイントを教えてくれました。

「衽は耳がつけ、衿は裁ち目がつけ」という基本ルールがありますが、柄合わせの具合によってはその限りでなくてもよいそうです。

それぞれのパーツにどんな柄があらわれるかは仕立てをはじめてみないとわかりません。

どのように組み合わせたら美しいものになるのかという判断は、経験があればこそのテクニックですね。

すべてのパーツの合わせが決まったら、ヘラつけ(印つけ)が始められます。

ちなみに、袖なら袖、身頃なら身頃を2枚と、同じパーツは2枚重ねてヘラつけをするそうです。

そうすると印がずれなくてよいのだそうです。

例えば、裾をくけるときは、裾の生地を三つ折りにしてくけていきます。

生地の裏側が見えるようにして、三つ折りの山の中に針を進めていきます。

1㎝くらい進んだら表に針をだして生地をを少しだけすくうというのをくりかえしていくのです。

このとき、表側に糸が見えないようにくけるのがポイントだそうです。

「表側の生地の糸を1本か2本だけすくうようにすると上手にくけられるんだよ。」とプロのテクニックを伝授してくれました。

ほんとうにきれいにくけてある着物は、よくよく目を凝らして見てもどこに糸が通っているのかわからないほどです。

例えば、裾をくけるときは、裾の生地を三つ折りにしてくけていきます。

生地の裏側が見えるようにして、三つ折りの山の中に針を進めていきます。

1㎝くらい進んだら表に針をだして生地をを少しだけすくうというのをくりかえしていくのです。

このとき、表側に糸が見えないようにくけるのがポイントだそうです。

「表側の生地の糸を1本か2本だけすくうようにすると上手にくけられるんだよ。」とプロのテクニックを伝授してくれました。

ほんとうにきれいにくけてある着物は、よくよく目を凝らして見てもどこに糸が通っているのかわからないほどです。

くけ終わった後の裾を表から見るとこうなります。

こちらの画像ですと、だいたい下から1/4くらいのところを横にくけてあるのですが、どこに糸があるのか見分けるのが難しいです。

このようにいくつか色がはいっている着物は、ベースとなる色と同じ色の糸で縫ったりくけたりします。

きっちり1cmでくけていくとすると、青や黄色のラインのところで糸をすくわないといけないことがあります。

もちろん、くける糸が見えてしまっても問題はありません。

でも、表に針を出す間隔を少し調整して白いところだけに針を出すようにすると、さらに見栄えがよくできるそうです。

くけ終わった後の裾を表から見るとこうなります。

こちらの画像ですと、だいたい下から1/4くらいのところを横にくけてあるのですが、どこに糸があるのか見分けるのが難しいです。

このようにいくつか色がはいっている着物は、ベースとなる色と同じ色の糸で縫ったりくけたりします。

きっちり1cmでくけていくとすると、青や黄色のラインのところで糸をすくわないといけないことがあります。

もちろん、くける糸が見えてしまっても問題はありません。

でも、表に針を出す間隔を少し調整して白いところだけに針を出すようにすると、さらに見栄えがよくできるそうです。

「衽や衿のつけ方」「キセ」「くける」といったことが、着やすく、そして美しく仕立てるために必要なポイントなのですね。

縫い目の1ミリか2ミリ離れたところにキセをかけたり、表の糸を1本か2本すくってくけたり、ほんとうに細かなところが重要なようです。

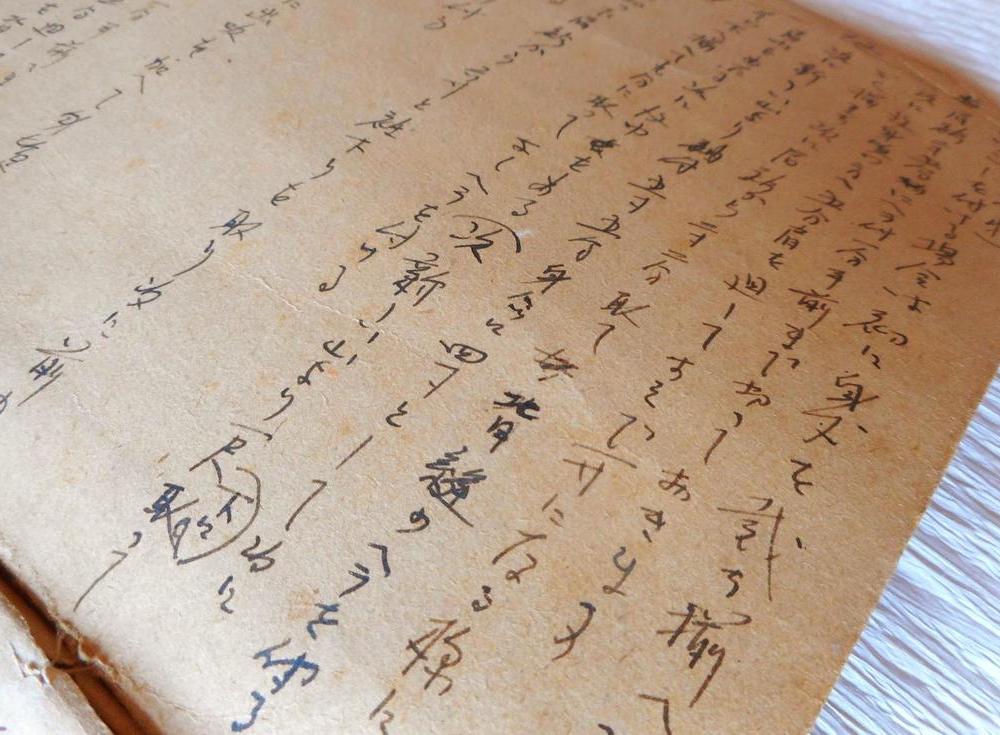

着物を着るときに縫い目のひとつひとつまで気にとめる方は少ないかもしれませんが、目立たないところでも手を抜かず、丁寧に丁寧に着物を仕立てていたさくらおばあちゃん。

着物に対する愛情とプロとしての心意気が感じられます。

農家の仕事に養蚕、家事や子育て、そして和裁と、一生懸命働いてきたさくらおばあちゃん。

ある映画に「働き者のきれいな手」という言葉がありました。

さくらおばあちゃんの手も、そんなきれいな手でした。

「衽や衿のつけ方」「キセ」「くける」といったことが、着やすく、そして美しく仕立てるために必要なポイントなのですね。

縫い目の1ミリか2ミリ離れたところにキセをかけたり、表の糸を1本か2本すくってくけたり、ほんとうに細かなところが重要なようです。

着物を着るときに縫い目のひとつひとつまで気にとめる方は少ないかもしれませんが、目立たないところでも手を抜かず、丁寧に丁寧に着物を仕立てていたさくらおばあちゃん。

着物に対する愛情とプロとしての心意気が感じられます。

農家の仕事に養蚕、家事や子育て、そして和裁と、一生懸命働いてきたさくらおばあちゃん。

ある映画に「働き者のきれいな手」という言葉がありました。

さくらおばあちゃんの手も、そんなきれいな手でした。

着物と和裁の5つの学び <入門編>さくらおばあちゃん直伝!和裁と洋裁の違い~

長年和裁の仕事をしてきたさくらおばあちゃんに習った5つの学びを紹介いたします。洋装とのちがいとして型紙の有無・裁ち方・仕立て方があること、和裁を学べる人や場所について、また和裁に必要な道具など「和裁をはじめる前に知っておいてほしいこと」をまとめました。

シェア

RECOMMENDおすすめ記事

Related Posts

LATEST最新記事

-

インタビュー

妻夫木聡さん×窪田正孝さん×大友啓史監督インタビュー『宝島』 「きもの de シネマ」番外編

-

インタビュー

【対談番外編】映画作家 河瀨直美さん&着物家 伊藤仁美さん ――着物コーデは場とのセッション

-

ライフスタイル

褒めオンパレで自己肯定感爆上がり! 鳥塚ルミ子さん 【YouTube連動】「着物沼Interview」vol.3

-

エッセイ

small fall smell― 待ちわびて、金木犀 「うきうきもの」vol.9

-

カルチャー

戦後の沖縄を描く、魂震える圧巻の191分!『宝島』 「きもの de シネマ」vol.69

-

着物の基本

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

インタビュー

【対談番外編】映画作家 河瀨直美さん&着物家 伊藤仁美さん ――着物コーデは場とのセッション

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

インタビュー

「鶴巻温泉 元湯陣屋」女将 宮崎知子さん

-

カルチャー

逸話あふれる美女の嘆き、やんごとなき方の激しい恋の歌 「百人一首に感じる着物の情緒」vol.4

-

ファッション

新しい自分に挑戦!テーマは”和風美人” 「コバヤシクミのパーソナルスタイリング」vol.6

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

着物の基本

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

カルチャー

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

着物の基本

辻が花とは?幻と称される染め物の由来や特徴を解説

-

着物でおでかけ

特別展『江戸☆大奥』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.49

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西常商店・大西里枝さんの一年」vol.7

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

着物の基本

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

着物の基本

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!