- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- 50音選択に戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

- メニューに戻る

メニューに戻る

-

メニューに戻る

- 店舗情報

商品番号:1555698

(税込)

【 仕入れ担当 竹中より 】

証紙などございませんが

過去の取り扱いからじゅらく 漢方染の

お品と思われます

染めと織りの先駆的クリエーター【じゅらく】より…

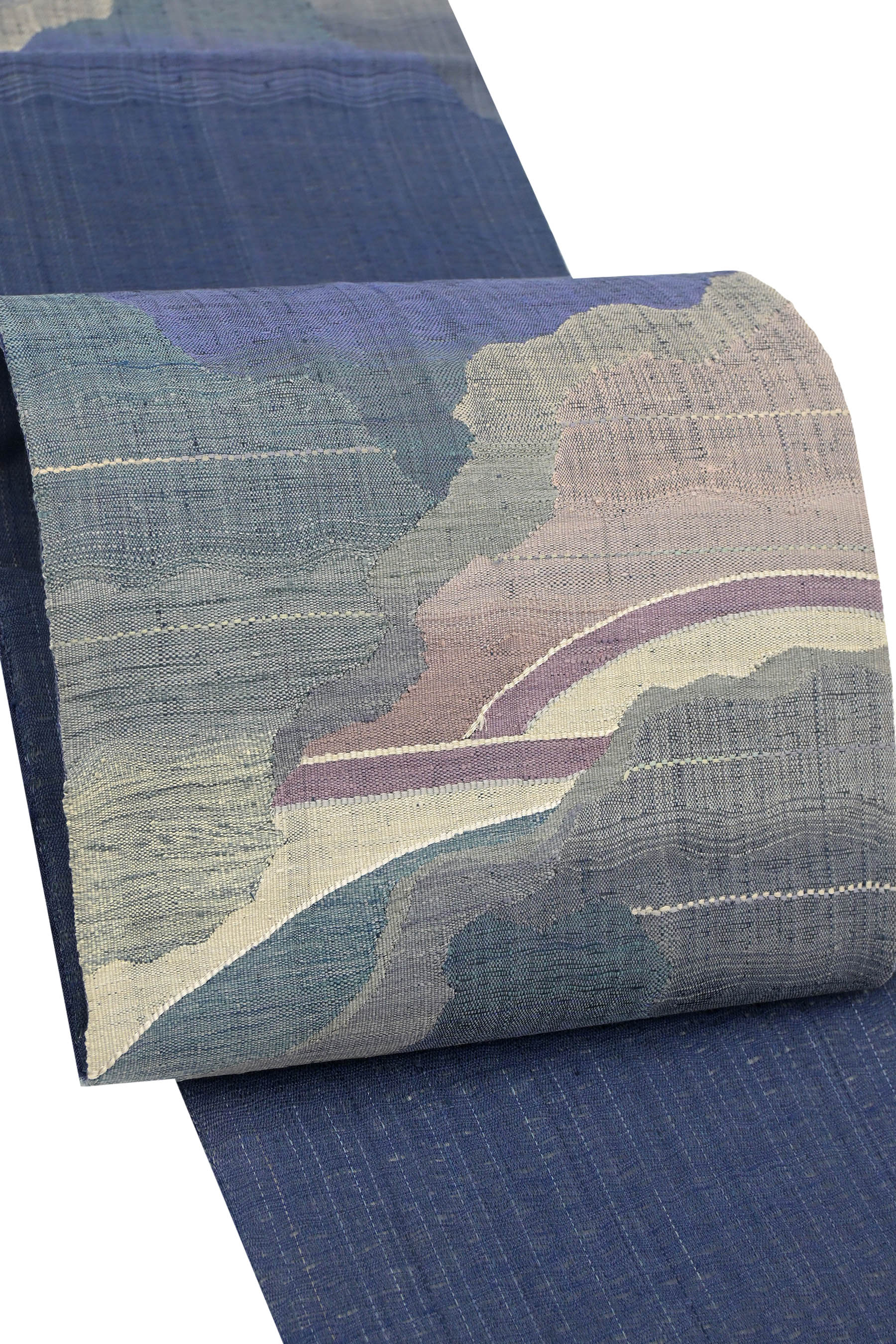

趣たっぷりのムード漂う創作すくい織袋帯をご紹介いたします!

ひと織、ひと織、お柄を調節しながら丁寧におりあげるすくい織。

すっきりと透け感とシャリを残した帯地は、実に繊細で軽やかな仕上がりです。

お目に留まられましたら、どうぞお見逃しなく!

【 商品の状態 】

着用済のお品として仕入れてまいりましたが、

僅かに着用跡、たたみジワがある程度で、

すぐにお使いいただける状態でございます。

お手元で現品をご確認の上、存分にご活用くださいませ。

【 御色柄 】

すくい織の妙技が描き出す、夕暮れの山景。

自然の息づかいと静けさを帯びた、美の結晶。

こちらは、じゅらく製・すくい織による袋帯。

漢方染のやわらかな色彩と、手織りによる繊細な表現力が融合し、

まるで一幅の絵画のような山並みの風景が織り出された逸品です。

藍、紫紺、灰桜、白茶など、

自然界の色を思わせる穏やかな色合いが、

空と大地、そして遠くの稜線を重ねるように織り込まれ、

中央を走る柔らかなラインは、

まるで沈みゆく陽光の余韻や、雲間の光を連想させます。

すくい織は、文様部分を一つひとつ手作業で

掬いながら織り進める高度な技法。

織り手の感性と技術がそのまま反映されるため、量産では味わえない、

手仕事ならではの“ゆらぎ”と“温もり”が、この帯には確かに息づいています。

やさしく穏やかながらも、どこか芯のある存在感。

紬や上質なお召に合わせて、静けさと洗練を纏いたい大人の装いに最適です。

日常のなかに自然の美を取り入れるような、心を癒す一本となることでしょう。

【 じゅらくについて 】

西陣織工業組合所属

西陣織工業組合証紙はNo.329

※(現・川島織物セルコン 身装・美術工芸営業本部

じゅらく営業部)

豊臣秀吉ゆかりの聚楽第にちなんだ

五三の桐をモチーフに繭玉に見立てたロゴを使用。

じゅらくは帝王紫や黄金繭など素材や染料を開発し、

着物の概念を破る斬新な帯を作り続けてきた

西陣のトップメーカー。

御所人形(別名:伊豆蔵人形)を商いとしていた

伊豆蔵屋を祖とした伊豆蔵福治郎が、1930年(昭和5)に

はじめた織物業『伊豆蔵福機業店』に端を発する。

1964年に「じゅらく」に名を改めた。

現在、川島織物セルコンの子会社として運営しており、

完全受注正産制を取っている。

【 西陣織について 】

経済産業大臣指定伝統的工芸品(1976年2月26日指定)

多品種少量生産が特徴の京都(西陣)で

生産される先染の紋織物の総称。

起源は5〜6世紀にかけて豪族の秦氏が

行っていた養蚕と織物とされ、応仁の乱を期に

大きく発展した。

18世紀初頭の元禄~享保年間に

最盛期を迎えたが、享保15年(1730年)の

大火により職人が離散し大きく衰退。

明治期になりフランスのリヨンよりジャカード織機を

導入した事でこれまで使用されてきた空引機

(高機)では出来なかった幾多の織物が

産み出され量産が可能となった。

織機はおもに綴機、手機、力織機の3種類で

企画・図案から意匠紋紙、糸染、整経、綜絖、

金銀糸、絣加工等多くの工程があり、これらの

一つひとつの工程で熟練した技術者が丹念に

作業を行っている。

西陣織には手の爪をノコギリの歯のように

ギザギザに削って図柄を見ながら織り上げる

「爪掻本綴織」、「経錦(たてにしき)」、

「緯錦(ぬきにしき)」、「緞子(どんす)」、

「朱珍(しゅちん)」、「紹巴(しょうは)」

「風通(ふうつう)」、「綟り織(もじりおり)」、

「本しぼ織」、「ビロード」、「絣織」、「紬」など、

国に指定されているだけでも12種類の品種がある。

「西陣」および「西陣織」は西陣織工業組合の登録商標である。

絹100%金属糸以外 長さ4.5m

◆最適な着用時期 9月の単衣から翌6月までの単衣、袷(あわせ)の時期

◆店長おすすめ着用年齢 ご着用年齡は問いません

◆着用シーン お茶席、観劇、芸術鑑賞、ホテルランチ、お稽古事、行楽、ショッピング、ご友人との気軽なお食事、街着 など

※仕立て上がった状態で保管されておりましたので、折りたたみシワが付いております。この点をご了解くださいませ。