着物や帯によく使われる柄の意味や由来とは?「器物文様」「名物裂文様」について解説その②

普段何気なく目にする、お着物や帯の柄、文様…。そこには様々な意味や歴史が込められています。今回は「器物文様」、そして「名物裂文様」からいくつかピックアップして、紐解いていきます。

そこで今回は、特によく目にする着物の柄、及び文様に焦点を当て、その意味や格、由来について解説していきます。

① 檜扇

② 色紙

③ 矢羽

④ 源氏香

名物裂文様

① 有栖川文

② 太子間道

③ 荒磯文

④ 笹蔓

まとめ

器物文様は、それ単独で用いられることもありますが、草木や草花などと組み合わせて用いられることもあり、非常にバリエーションのある文様となっています。

檜扇とは、平安時代の貴族が装身具として使っていた扇のことを言います。

男性用と女性用で多少の違いはありますが、双方檜の薄い板の上部を絹糸で綴じられており、左右に長い紐飾りが施されています。

非常に雅な姿をしていることから、格の高い着物や帯に好んで用いられる傾向にあります。

色紙とは、和歌や俳句、短歌をしたためる為に用いられた方形の厚紙で、これを文様化したものが色紙文です。

無地というより、色紙内に草木が描かれたものが数枚折り重なる形で描かれることの多い文様です。

矢羽とは、矢の上に付ける鳥の羽のことを指して言います。

羽の形や色、斑紋のユニークさから文様化されたとも言われています。

因みに武家では、矢は大切な武家道具の一つだったため、武を尊ぶ気持ちを表現するために矢羽を武家道具の一つとして大切な装束の文様に用いていたとされています。

また、矢羽には破魔矢と同じ邪気払いの力があるとも信じられており、そこから子の健やかな成長を願って七五三の装束に矢羽が多く用いられる傾向にあります。

源氏香は、江戸時代から行われてきた香合わせの遊びの名称です。

そして源氏香文とは、源氏香の組み合わせを表す符号や記号を文様化したもので、縦5本の線の繋ぎ方を変化させて文様を作り出しています。

52通りの組み合わせがあり、それぞれに源氏物語の帖名が当てられています。

名物裂文様は、鎌倉時代から江戸時代にシルクロードを経由して日本にもたらされた染織品の文様より影響を多く受けたものが多く、独特の織り文様が特徴として挙げられます。

有栖川文は、幾何学的な構成の中に図案化した動物や草花の文を施した文様のことを言いますが、主に鹿が描かれた文様が多いです。

この名物裂は安土・桃山時代に日本にもたらされたもので、着物や帯の柄の他、着物の地紋としてもよく用いられます。

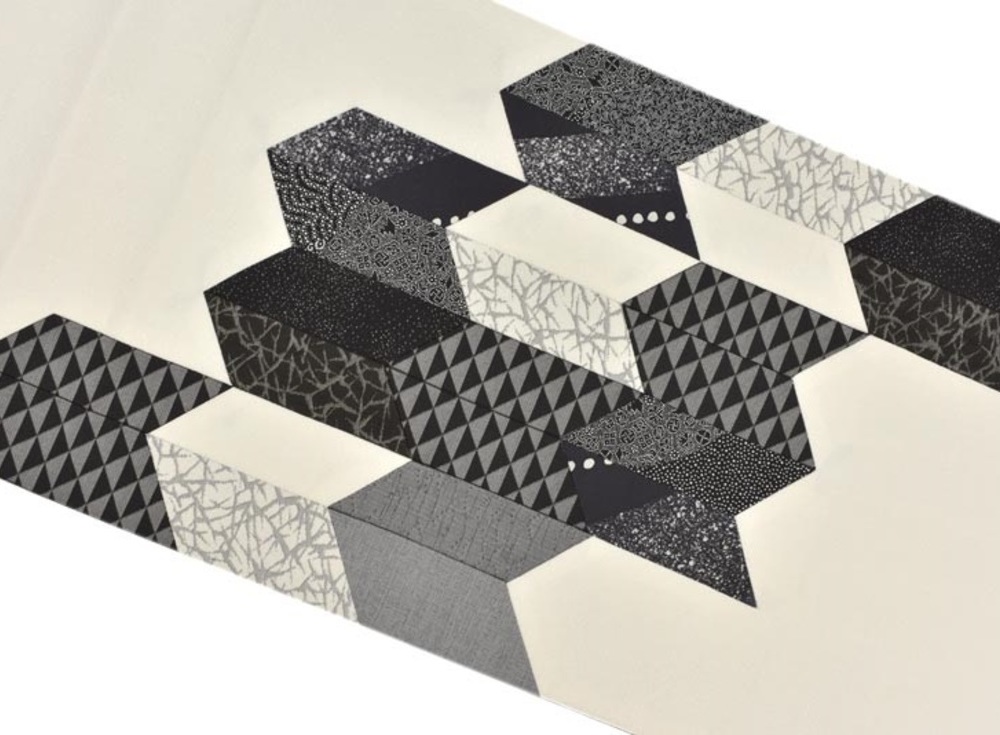

太子間道は、経糸を5色に染め分けた平織の経絣のことを言います。

間道とは本来縞を意味する言葉ですが、ここでは法隆寺に残る広東錦(かんとうにしき)を意味する言葉として用いられています。

「太子」という名称は、この文様を聖徳太子が用いたところに由来するという説から来ています。

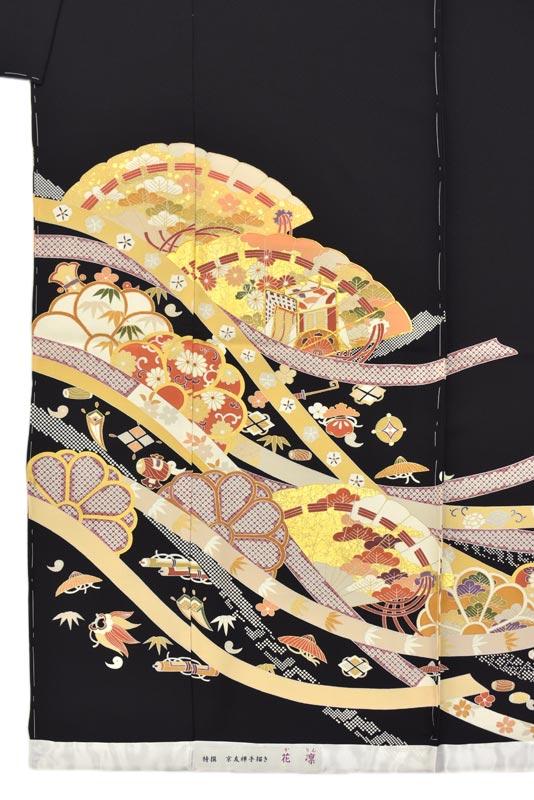

荒磯文は、中国明代の作と言われる文様で、波間を踊る鯉の姿を文様にしたものです。

おめでたい柄行であることから、緞子や金襴、銀襴などに織り出されることが多い文様でもあります。

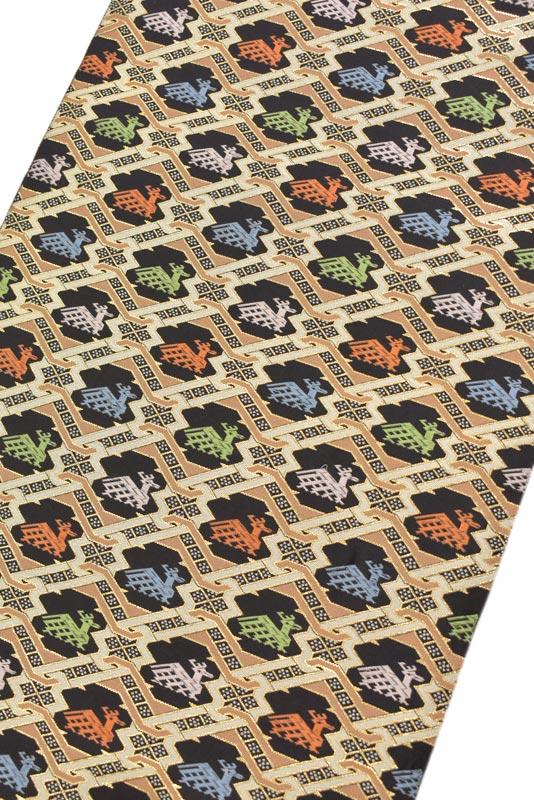

笹蔓も荒磯文と同じく、中国明代の作です。

笹蔓文は、松かさと笹の葉、そして小花を組み合わせた文様で、規則正しく並べられているのが特徴です。

格調高い意匠としても知られており、正式な場での装いに多く見ることが出来ます。

最近では、名物裂である笹蔓緞子をモチーフにした笹蔓という植物文様も広く用いられるようになってきており、小紋の柄などにアレンジしたものを目にする機会も増えました。

着物や帯の文様の意味を知ることで、着物の着こなしにも幅が出ます。

気になった柄があったら是非柄の由来や意味を調べ、着物の新たな着こなしにお役立て下さい。

シェア

RECOMMENDおすすめ記事

Related Posts

LATEST最新記事

-

まなぶ

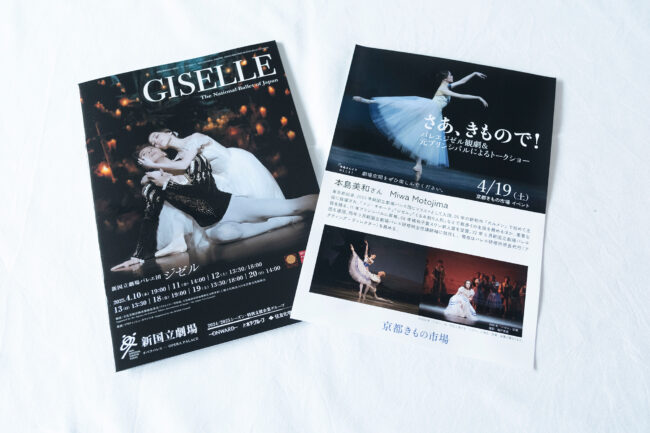

着物でバレエ『ジゼル』観劇@新国立劇場(前編)「みなさまの着物コーディネート拝見!」vol.7

-

まなぶ

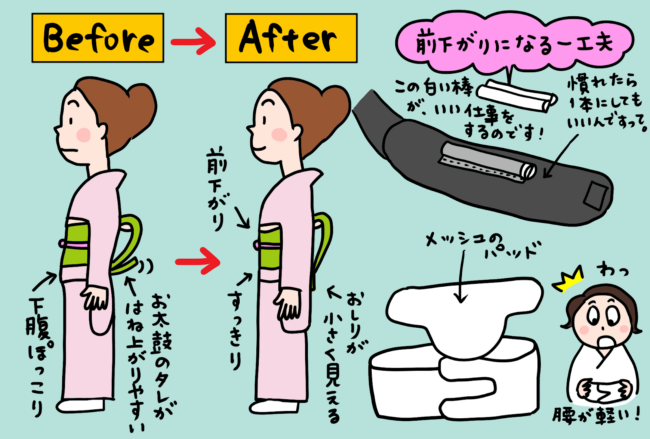

着物の補整、帯まわり&腹まわり!【たかはしきもの工房・髙橋和江さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」和装小物のギモンを解決!vol.7

-

よみもの

特別展『蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児』東京国立博物館 平成館 「きものでミュージアム」vol.47

-

よみもの

ミスコンを通して日本文化を世界へ― ミス・スプラナショナルジャパン ナショナルディレクター 清田彩さん 「今、きもので輝くひと」vol.6

-

よみもの

着物好きで知られる東村アキコさんの自伝的エッセイが映画化!『かくかくしかじか』 「きもの de シネマ」vol.64

-

インタビュー

奈良×沖縄によるケミストリー。映画作家 河瀨直美さんの愛用品

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

まなぶ

着物の補整、帯まわり&腹まわり!【たかはしきもの工房・髙橋和江さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」和装小物のギモンを解決!vol.7

-

まなぶ

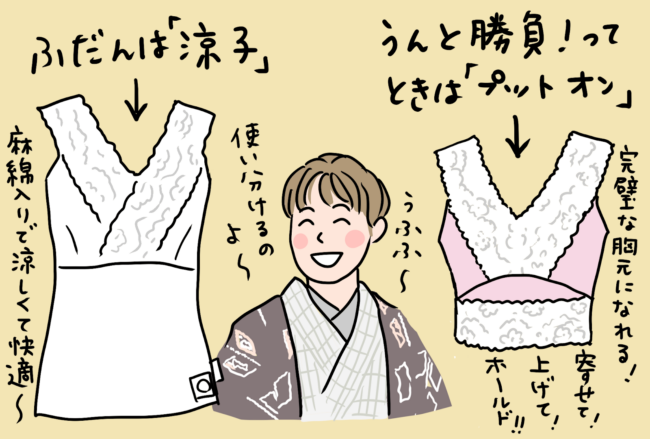

着物の補整、まずは胸!【たかはしきもの工房・髙橋和江さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」和装小物のギモンを解決!vol.6

-

よみもの

着物好きで知られる東村アキコさんの自伝的エッセイが映画化!『かくかくしかじか』 「きもの de シネマ」vol.64

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

よみもの

麗しい舞妓姿で人気を博す 祇園甲部・真矢さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.12

-

まなぶ

銘仙(めいせん)とは?産地ごとの特徴や歴史、着用シーンについてご紹介!

-

コラム

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

よみもの

中村獅童夫人 小川沙織さん「歌舞伎俳優 ご夫人方の装い」 vol.3 ―演目にちなんだ装いでお客さまを楽しませたい

-

よみもの

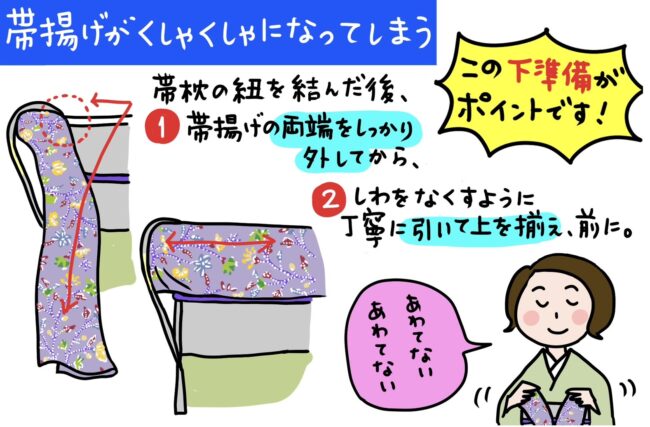

【Q27】帯揚げの始末がうまくいきません 「いまさんの着物お悩み相談室」

-

まなぶ

着物の補整、帯まわり&腹まわり!【たかはしきもの工房・髙橋和江さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」和装小物のギモンを解決!vol.7

-

よみもの

大人の可愛らしさと、垢抜けたセンス。 ~夢訪庵・桝蔵順彦氏の世界~「帯に宿る、わたしだけの物語」vol.10

-

まなぶ

着物の補整、まずは胸!【たかはしきもの工房・髙橋和江さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」和装小物のギモンを解決!vol.6

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

よみもの

着物好きで知られる東村アキコさんの自伝的エッセイが映画化!『かくかくしかじか』 「きもの de シネマ」vol.64

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

まなぶ

銘仙(めいせん)とは?産地ごとの特徴や歴史、着用シーンについてご紹介!

-

よみもの

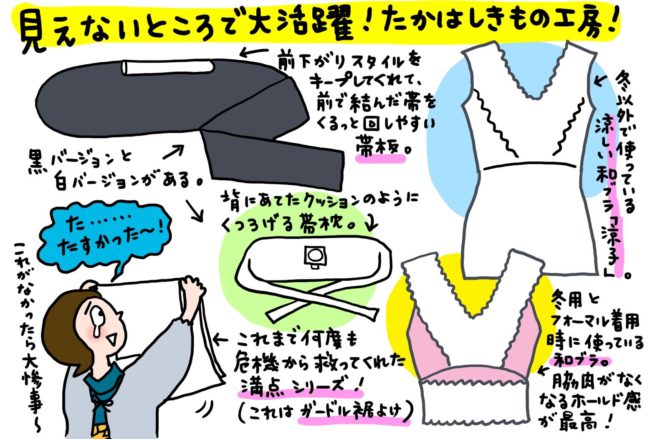

見えないところで大活躍!たかはしきもの工房のインナー 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.83

-

コラム

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

よみもの

黒留袖をフォーマルから解放する 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.95

-

まなぶ

着物の補整、帯まわり&腹まわり!【たかはしきもの工房・髙橋和江さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」和装小物のギモンを解決!vol.7

-

よみもの

幕末好きの歴女でお三味線の名取 宮川町・とし真菜さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.6

-

よみもの

大人の可愛らしさと、垢抜けたセンス。 ~夢訪庵・桝蔵順彦氏の世界~「帯に宿る、わたしだけの物語」vol.10

-

よみもの

芸妓であれる日々に感謝 宮川町・千賀遥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.18

-

まなぶ

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

まなぶ

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

まなぶ

着物の補整、まずは胸!【たかはしきもの工房・髙橋和江さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」和装小物のギモンを解決!vol.6

-

よみもの

【おうし座】ありのままで愛される華やいだ魅力 「12星座で選ぶ、わたしに一番似合う着物」vol.11