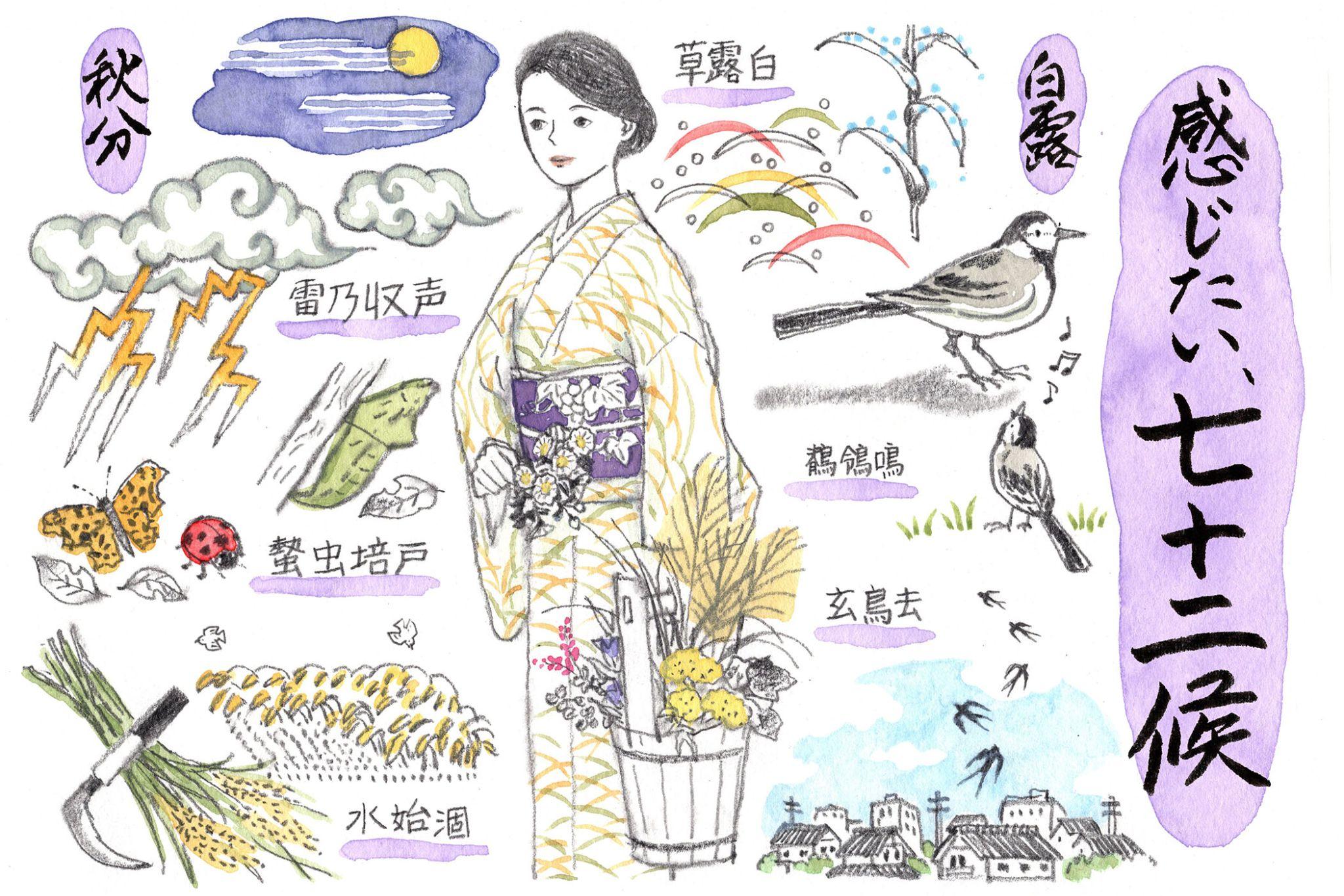

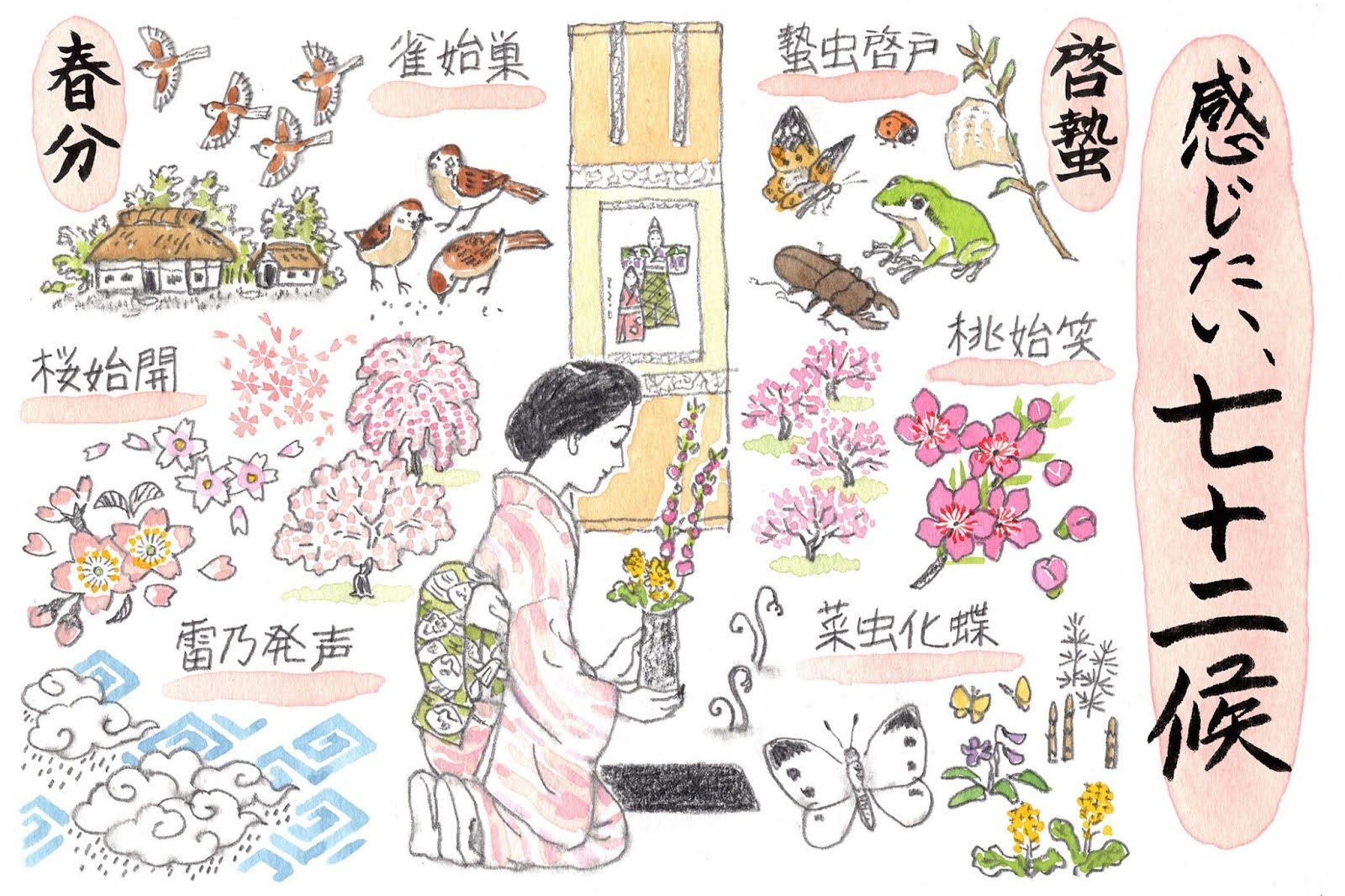

仲春の候 ―啓蟄から春分 「感じたい、七十二候」vol.8

今月迎える春分は、昼と夜とが同じ長さになります。もしお天気が良ければ、太陽が昇る位置と、沈む位置を観察してみてください。

目次

シェア

BACK NUMBERバックナンバー

-

2025.07.28

連載記事

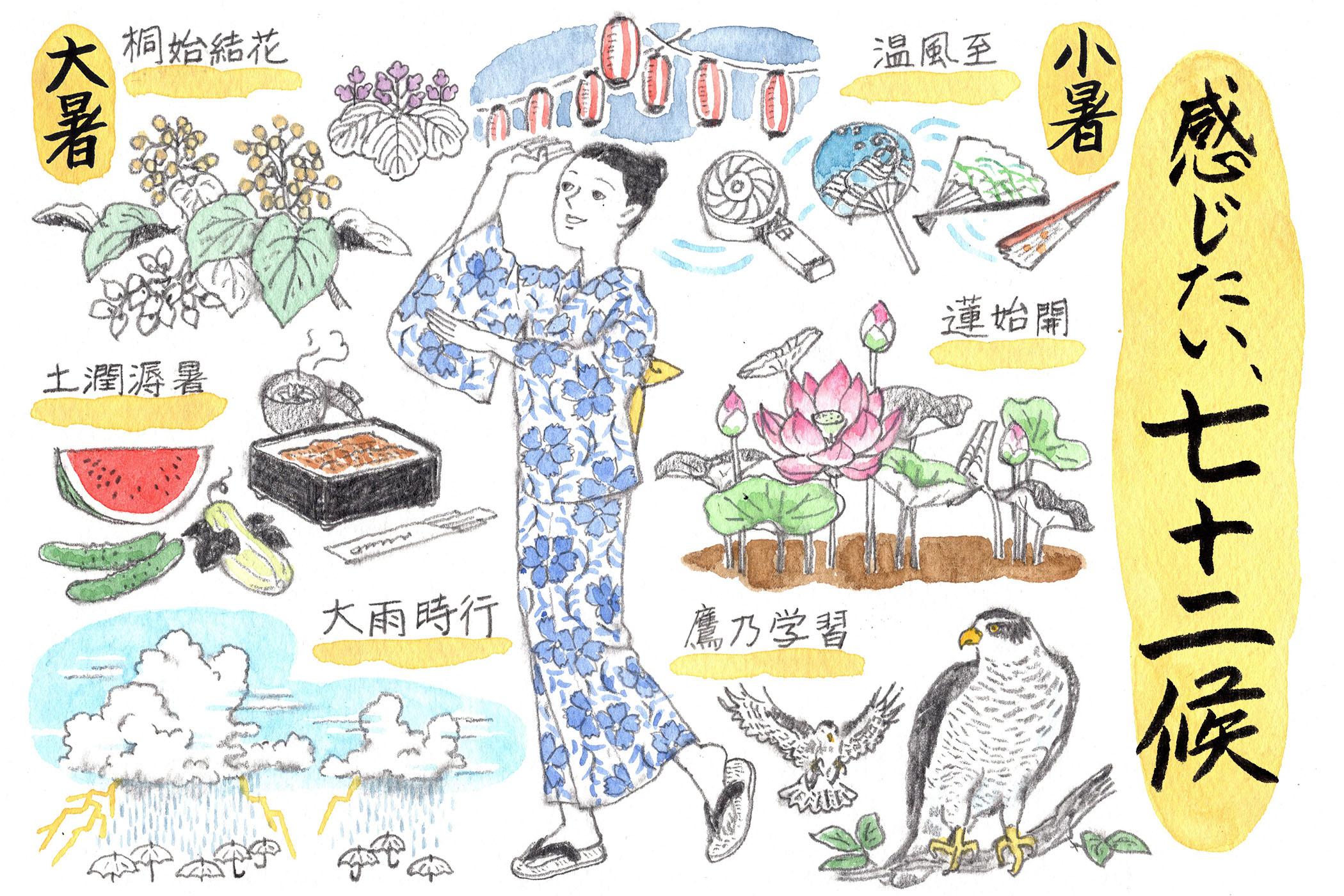

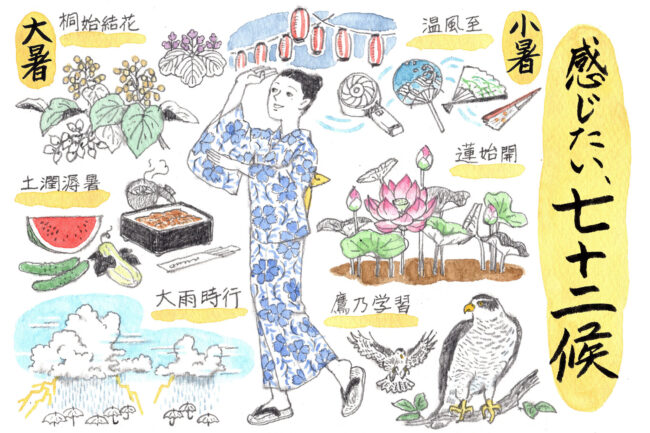

晩夏の候 ―小暑から大暑 「感じたい、七十二候」vol.12(最終回)

-

2025.07.28

連載記事

仲夏の候 ―芒種から夏至 「感じたい、七十二候」vol.11

-

2025.07.28

連載記事

初夏の候 ―立夏から小満 「感じたい、七十二候」vol.10

-

2025.07.28

連載記事

晩春の候 ―清明から穀雨 「感じたい、七十二候」vol.9

-

2025.07.28

連載記事

仲春の候 ―啓蟄から春分 「感じたい、七十二候」vol.8

-

2025.07.06

連載記事

初春の候 ―立春から雨水 「感じたい、七十二候」vol.7

-

2025.07.06

連載記事

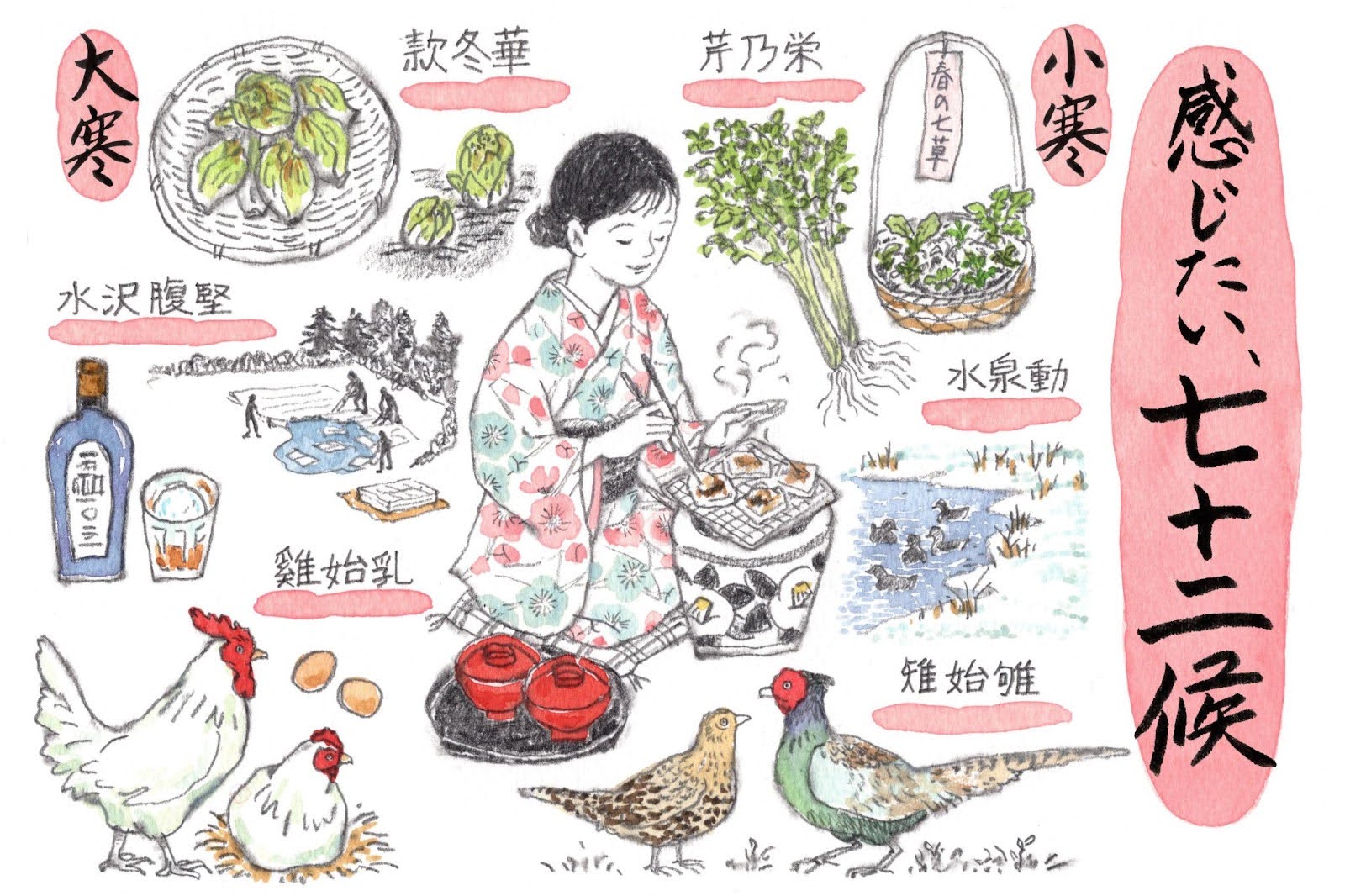

晩冬の候―小寒から大寒「感じたい、七十二候」vol.6

-

2025.07.06

連載記事

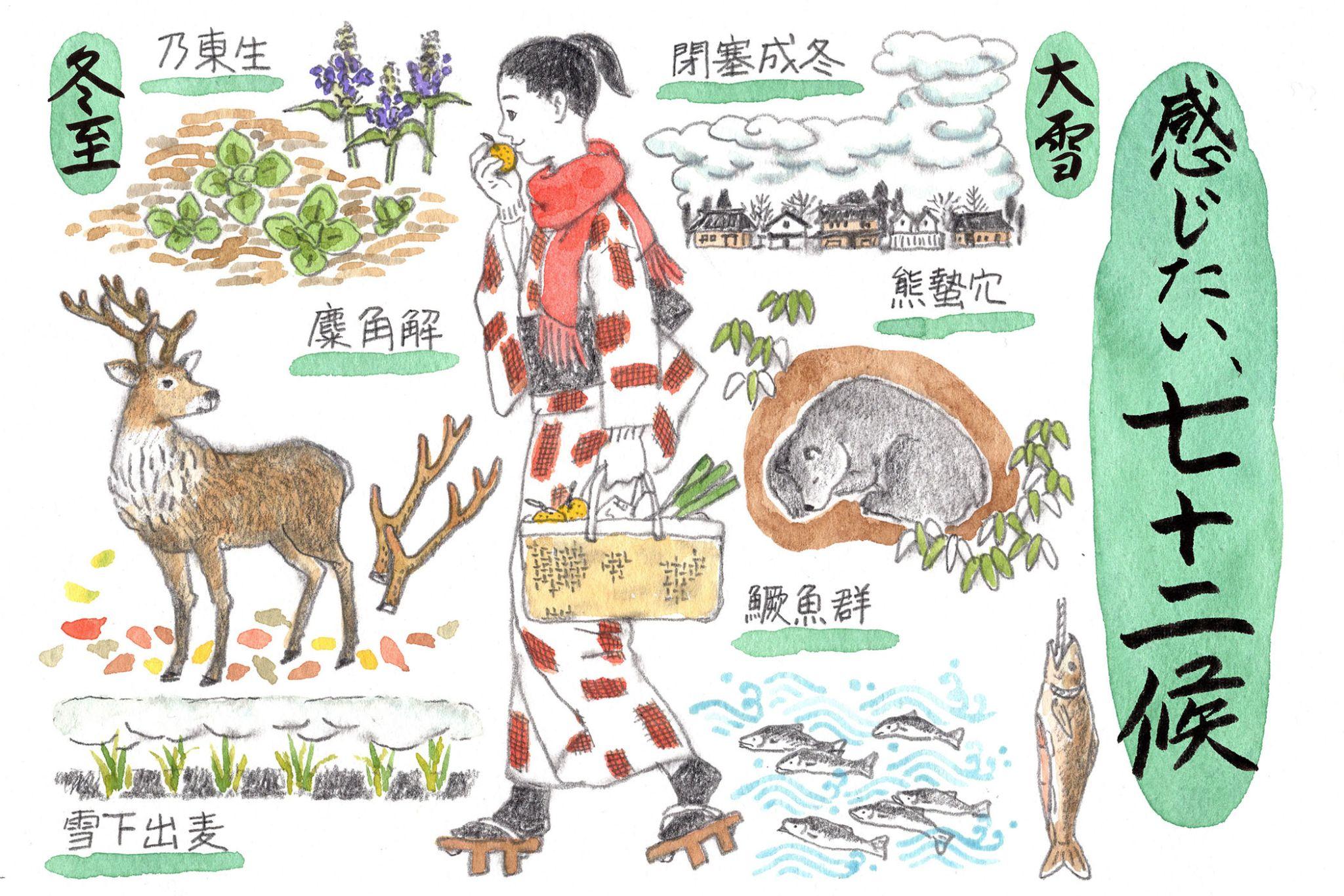

仲冬の候 ―大雪から冬至 「感じたい、七十二候」vol.5

-

2025.07.06

連載記事

初冬の候 ―立冬から小雪 「感じたい、七十二候」vol.4

-

2025.07.06

連載記事

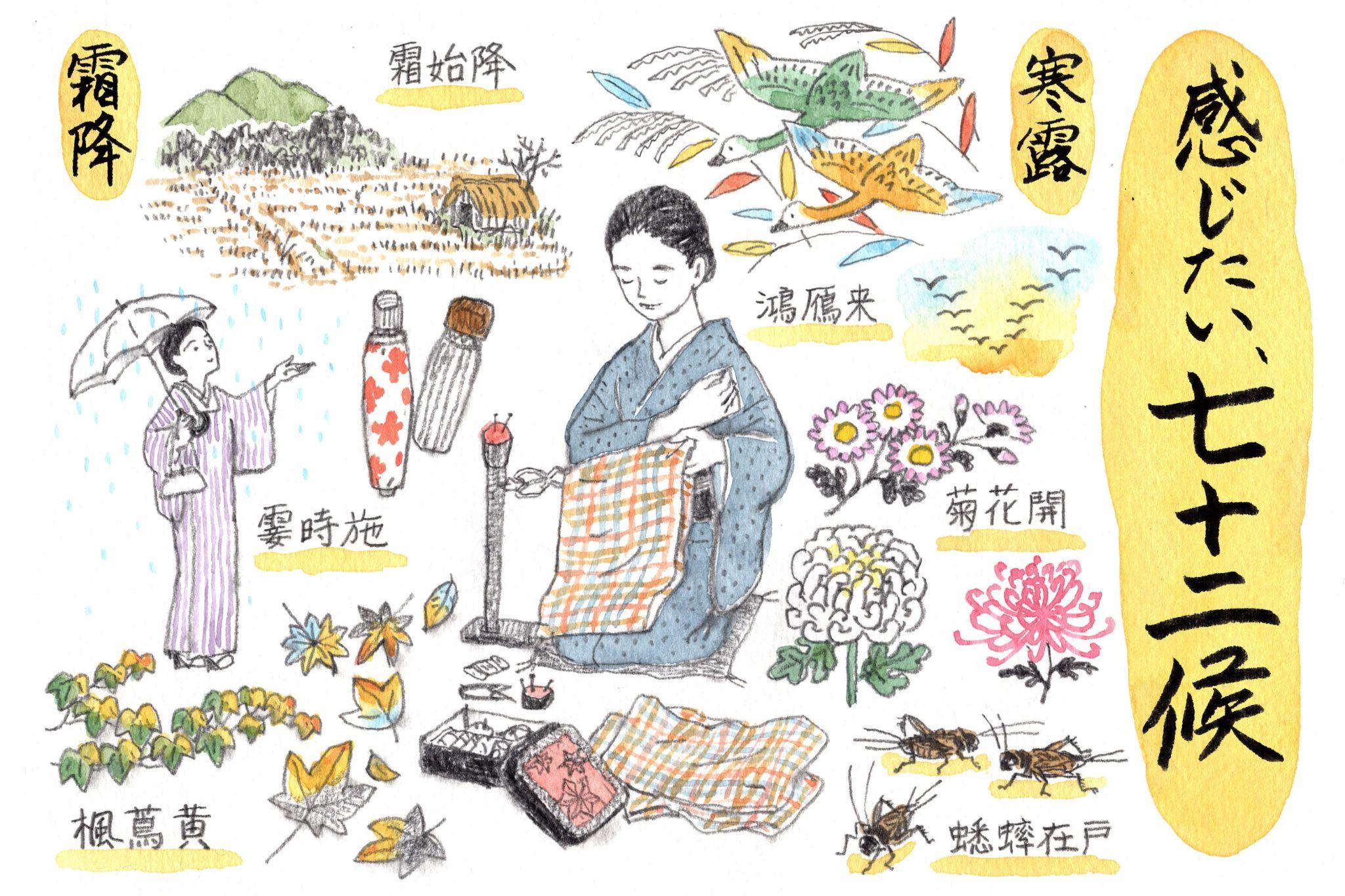

晩秋の候 ―寒露から霜降 「感じたい、七十二候」vol.3

-

2025.07.06

連載記事

仲秋の候 ―白露から秋分 「感じたい、七十二候」vol.2

-

2025.07.06

連載記事

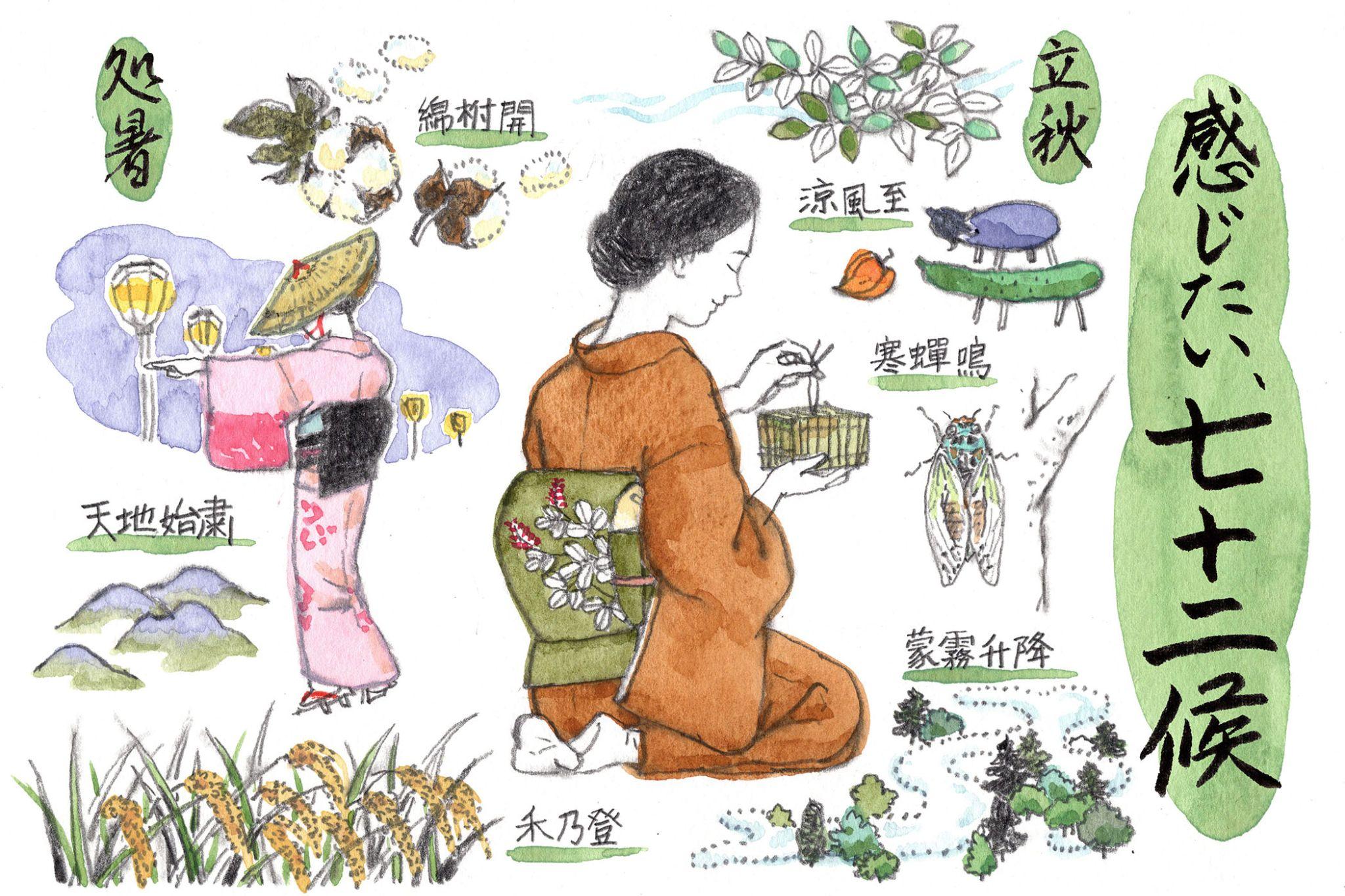

初秋の候 ―立秋から処暑 「感じたい、七十二候」vol.1

LATEST最新記事

-

着物の基本

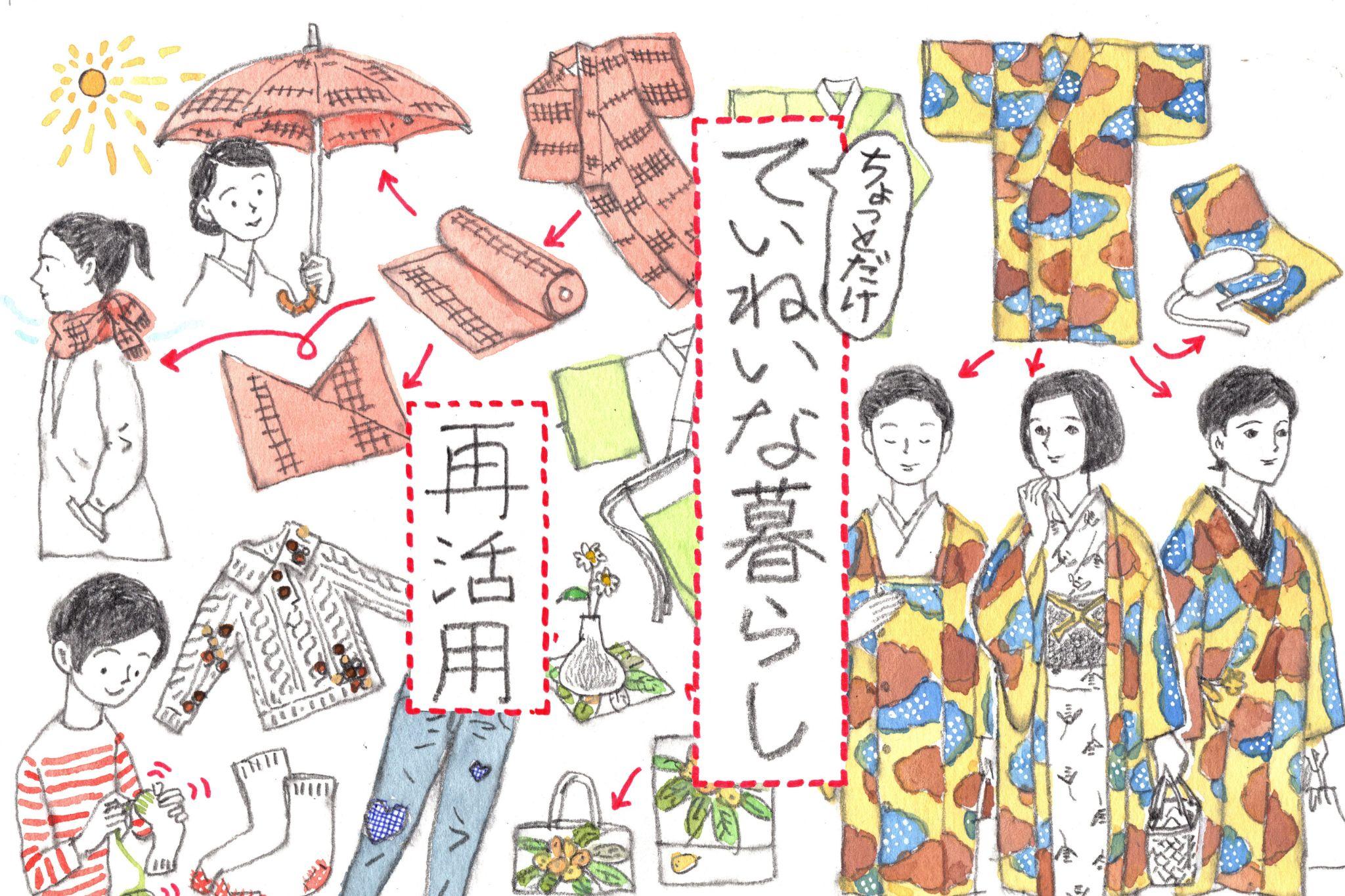

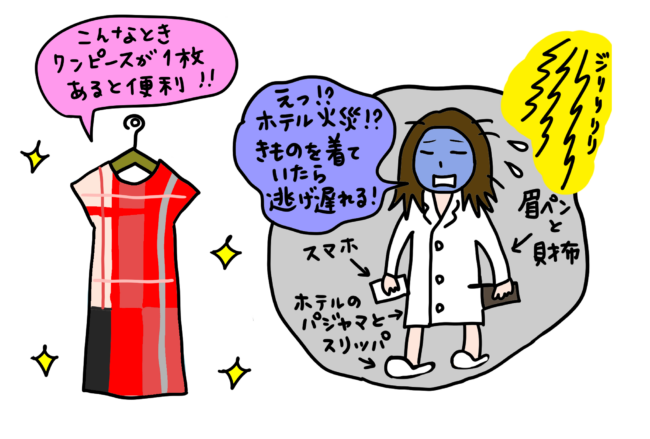

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

イベント

『魅せる立ち姿の秘訣!』 日本最大級きもの展示会2025@東京丸の内KITTE 「Magnificent KIMONO!」vol.14

-

ファッション

あえかな月の光のような 〜小説の中の着物〜 杉本章子『東京新大橋雨中図』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第五十夜

-

ライフスタイル

着物の所作を美しくするために重ねた訓練【女優 熊谷真実さん】(後編)「着物ひろこが会いに行く!憧れのキモノビト」vol.8

-

カルチャー

遊郭は江戸のセーフティネット? 「知ってた?べらぼうなお江戸話」vol.2

-

ライフスタイル

【おとめ座】『ざざんざ織』を着回すコーデ 「12星座で実践!着物1枚に帯3本」vol.1

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物の基本

襦袢(じゅばん)とは?その役割や種類、選び方、畳み方を徹底解説!

-

着物の基本

着物の種類 基本中のき!帯合わせ・小物合わせも解説 「カジュアル編① 色無地・御召」

-

着物でおでかけ

鍵善良房 祇園の涼味『くずきり』 「京都・和の菓子めぐり」vol.9

-

着物の基本

着物の基本的なたたみ方の種類や方法・ポイントを、写真付きでご紹介!

-

エッセイ

着物の小物、代用品スペシャル! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.87

-

エッセイ

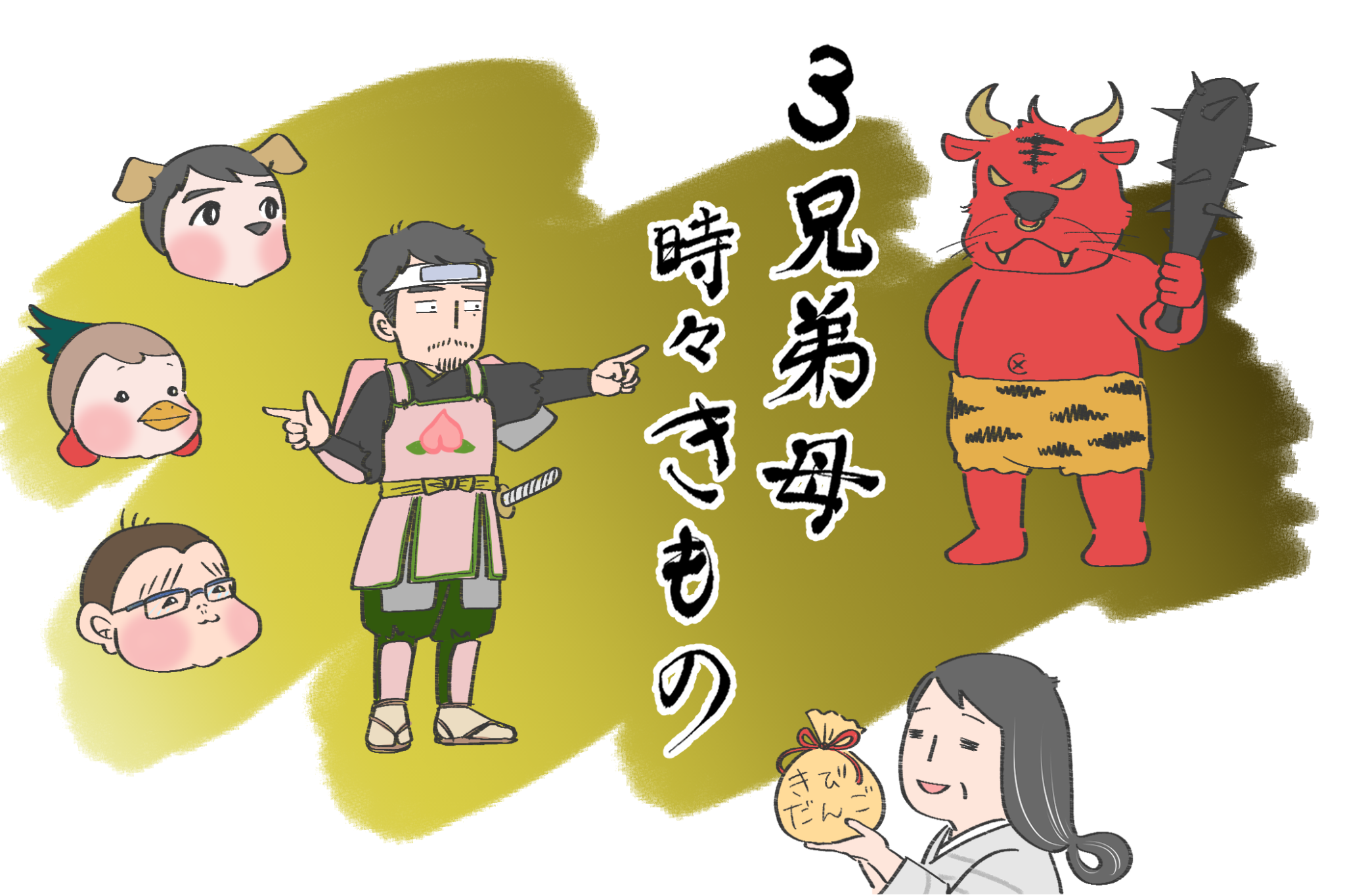

肌襦袢と裾よけって、これじゃないとダメ?「3兄弟母、時々きもの」vol.4

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.7

-

着物の基本

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20

-

ファッション

“あんまりにも夏やから、浴衣に袖を通しました” ー 女優・モデル 橘 凜々子

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西さん家の一年」vol.7

-

着物でおでかけ

特別展『江戸☆大奥』東京国立博物館 「きものでミュージアム」vol.49

-

着物の基本

兵児帯(へこおび)とは?特徴や選び方・結び方をご紹介!

-

着物の基本

初心者でも一人でできる!旅館やお祭りなど簡単な浴衣の着付け方をご紹介!