憂いの黒羽織 〜小説の中の着物〜 樋口一葉『十三夜』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十一夜

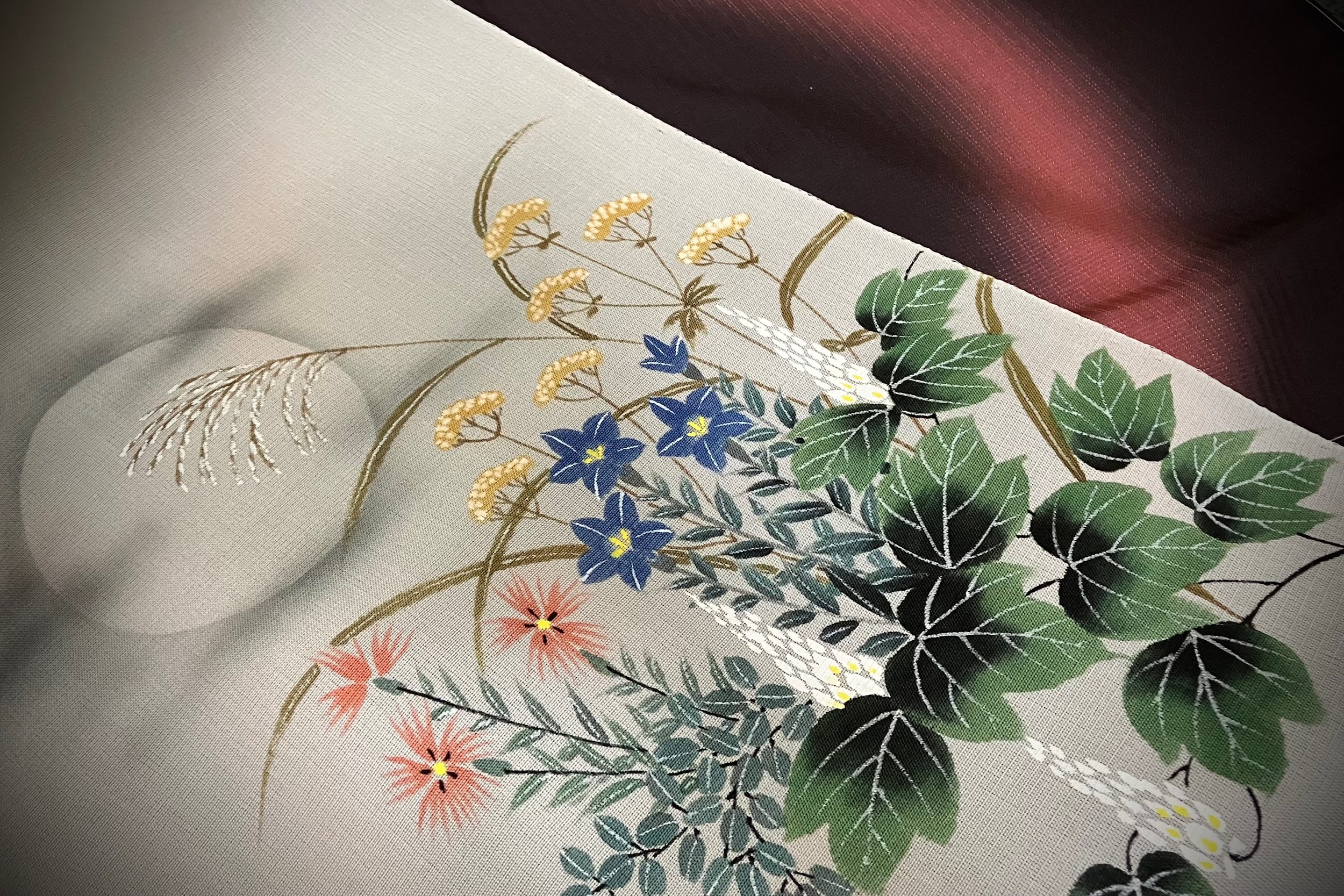

小説を読んでいて、自然と脳裏にその映像が浮かぶような描写に触れると、登場人物がよりリアルな肉付きを持って存在し、生き生きと動き出す。今宵の一冊は、樋口一葉著『十三夜』。その秋の豊穣を祝い月に感謝を捧げる“十三夜”。大丸髷に結い、黒羽織を纏って人力車を降りるーそんなシーンから始まるひと夜の物語が、流麗な文体とともに情緒的で美しい映像となり脳内に繰り広げられる。まるで古いショートフィルムを観るように。

シェア

BACK NUMBERバックナンバー

-

2025.08.27

連載記事

あえかな月の光のような 〜小説の中の着物〜 杉本章子『東京新大橋雨中図』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第五十夜

-

2025.08.16

連載記事

色彩と陰影を纏う 〜小説の中の着物〜 夏目漱石『三四郎』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十九夜

-

2025.07.28

連載記事

愛嬌も芸のうち 〜小説の中の着物〜 吉川潮『浮かれ三亀松』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十八夜

-

2025.07.30

連載記事

装いは演出、そして武装 〜小説の中の着物〜 菊池寛『真珠夫人』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十七夜

-

2025.07.28

連載記事

袙扇のうちとそと 〜小説の中の着物〜 阿岐有任『籬の菊』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十六夜

-

2025.07.28

連載記事

紫色の白昼夢 〜小説の中の着物〜 泉鏡花『艶書』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十五夜

-

2025.07.06

連載記事

陽の当たる、その裏で 〜小説の中の着物〜近藤史恵 『散りしかたみに』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十四夜

-

2025.07.06

連載記事

其処ではすべてが露呈する〜小説の中の着物〜 澤田ふじ子『宗旦狐ー茶湯にかかわる十二の短編ー』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十三夜

-

2024.11.03

連載記事

踊る女と傾く男 〜小説の中の着物〜 天野純希『桃山ビート・トライブ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十二夜

-

2025.07.06

連載記事

憂いの黒羽織 〜小説の中の着物〜 樋口一葉『十三夜』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十一夜

-

2025.07.06

連載記事

誰かのためだけの、ただひとつのもの 〜小説の中の着物〜 知野みさき『神田職人えにし譚』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第四十夜

-

2025.07.06

連載記事

闇に咲く花 〜小説の中の着物〜 泉ゆたか『髪結百花』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十九夜

-

2025.07.06

連載記事

夏の夜の幻想に酔う 〜小説の中の着物〜 皆川博子『ゆめこ縮緬』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十八夜

-

2025.07.06

連載記事

溺レル幸福 〜小説の中の着物〜 谷崎潤一郎『痴人の愛』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十七夜

-

2025.07.06

連載記事

あをによし 〜小説の中の着物〜 永井路子『美貌の女帝』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十六夜

-

2025.07.06

連載記事

日々はそうして過ぎていく 〜小説の中の着物〜 木内昇『浮世女房洒落日記』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十五夜

-

2025.07.06

連載記事

節目の白絹 〜小説の中の着物〜 津村節子『絹扇』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十四夜

-

2025.07.06

連載記事

美しい手の引力 〜小説の中の着物〜 蜂谷涼『雪えくぼ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十三夜

-

2025.07.06

連載記事

徒花は咲き誇り、我が道をゆく 〜小説の中の着物〜 山崎豊子『ぼんち』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十二夜

-

2025.07.06

連載記事

働くことは生きること 〜小説の中の着物〜 朝井まかて『残り者』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十一夜

-

2025.07.06

連載記事

“かたい”着物で護るものは 〜小説の中の着物〜 立原正秋『舞の家』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第三十夜

-

2025.07.05

連載記事

掌(たなごころ)を充たすものー装幀という芸術ー 〜小説の中の着物〜 邦枝完二著『おせん』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十九夜

-

2025.07.05

連載記事

愛おしき小さなものたち 〜小説の中の着物〜 畠中恵著『つくもがみ貸します』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十八夜

-

2025.07.05

連載記事

雪が模様になった日 〜小説の中の着物〜 葉室麟著『オランダ宿の娘』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十七夜

-

2025.07.05

連載記事

羅(うすもの)や 〜小説の中の着物〜 瀬戸内寂聴著『いよよ華やぐ』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十六夜

-

2025.07.05

連載記事

宵闇に、白地のゆかた 〜小説の中の着物〜 宇野千代著『おはん』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十五夜

-

2025.07.05

連載記事

女たちは、それぞれの生を生きた 〜小説の中の着物〜 松井今朝子『円朝の女』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十四夜

-

2025.07.05

連載記事

蒐集という甘い毒 〜小説の中の着物〜 芝木好子『光琳の櫛』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十三夜

-

2025.07.05

連載記事

滅びの夢の、その先の 〜小説の中の着物〜 久世光彦『雛の家』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十二夜

-

2025.07.05

連載記事

“粋”と“品”の本質 〜小説の中の着物〜 宇江佐真理『斬られ権佐』「徒然雨夜話ーつれづれ、あめのよばなしー」第二十一夜

LATEST最新記事

-

インタビュー

妻夫木聡さん×窪田正孝さん×大友啓史監督インタビュー『宝島』 「きもの de シネマ」番外編

-

インタビュー

【対談番外編】映画作家 河瀨直美さん&着物家 伊藤仁美さん ――着物コーデは場とのセッション

-

ライフスタイル

褒めオンパレで自己肯定感爆上がり! 鳥塚ルミ子さん 【YouTube連動】「着物沼Interview」vol.3

-

エッセイ

small fall smell― 待ちわびて、金木犀 「うきうきもの」vol.9

-

カルチャー

戦後の沖縄を描く、魂震える圧巻の191分!『宝島』 「きもの de シネマ」vol.69

-

エッセイ

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

RANKINGランキング

- デイリー

- ウィークリー

- マンスリー

-

イベント

『魅せる立ち姿の秘訣!』 日本最大級きもの展示会2025@東京丸の内KITTE 「Magnificent KIMONO!」vol.14

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

エッセイ

【Q18】着物の衿がすぐに汚れてしまいます 「いまさんの着物お悩み相談室」

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

エッセイ

きものでハロウィン!! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.13

-

カルチャー

鍵善良房15代目当主・今西善也さん(前編) 「京のつくり手語り」vol.5

-

ライフスタイル

”一世一代の着物”で歩くジャパンパレード 「Magnificent KIMONO!」vol.2

-

インタビュー

色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1

-

イベント

『魅せる立ち姿の秘訣!』 日本最大級きもの展示会2025@東京丸の内KITTE 「Magnificent KIMONO!」vol.14

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

着物の基本

着物の格に合わせたバッグの選び方。シーン別に持ちたいバッグを徹底解説!

-

インタビュー

色気を纏う男の浴衣 feat. 高橋大輔「きもの、着てみませんか?」vol.10-1

-

インタビュー

妻夫木聡さん×窪田正孝さん×大友啓史監督インタビュー『宝島』 「きもの de シネマ」番外編

-

着物の基本

着物は「右前」「左前」どっち?覚え方のコツや注意点を解説!

-

着物の基本

今さら聞けない!アニメ『鬼滅の刃』に登場する柄・模様と、込められた意味

-

カルチャー

投扇興(とうせんきょう)を楽しむ!【大西常商店・大西里枝さん】「きくちいまがプロに聞くシリーズ」扇子のギモンを解決!vol.5

-

エッセイ

9月の着物コーデは夏あり冬ありのグラデーション! 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.75

-

ライフスタイル

若女将から4代目社長へ 「#京都ガチ勢、大西常商店・大西里枝さんの一年」vol.7

-

着物の基本

しびれるくらい粋でカッコいい!半幅帯の帯結び 「着物ひろこの着付けTIPs」vol.5

-

エッセイ

きもの旅でもワンピを一枚 「きくちいまが、今考えるきもののこと」vol.99

-

イベント

『魅せる立ち姿の秘訣!』 日本最大級きもの展示会2025@東京丸の内KITTE 「Magnificent KIMONO!」vol.14

-

カルチャー

”かわいい”から”キレイ”へ 祇園甲部・豆沙弥さん 「令和の芸舞妓図鑑」vol.20